Wie die Maschinen »lebendig« werden. Lebhafte Artefakte bietet überraschende Einblicke in eine der wirkmächtigsten Strömungen der jüngeren Wissenschaftsgeschichte.

In den 1960er Jahren gelang es den Forschern des Biological Computer Laboratory an der University of Illinois, die »Lebendigkeit« von Maschinen als einen Effekt institutioneller und forschungspolitischer Kontexte zu inszenieren. Es ging um die Konstruktion »biologischer «, die sich an Vorbildern aus der Natur orientierten. Das Ergebnis waren »künstliche Sinnesorgane«, »neuronale Netze«, »selbstorganisierende Automaten« und damit Vorläufer heutiger Roboter und Computerprogramme aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz. Der Direktor des Labors, der österreichische

Physiker Heinz von Foerster, brachte hier ein Forschungsprogramm auf den Weg, das in der jüngeren Wissenschaftsgeschichte seinesgleichen sucht. Während der Computer in der Frühphase der Kybernetik vor allem als Modell und Metapher eine Rolle spielte, wurde an Foersters Labor tatsächlich mit Maschinen gearbeitet.

Jan Müggenburg legt die kulturellen, philosophischen und politischen Hintergründe dieser Zusammenhänge offen. Indem es den Nachlass des Labors im Archiv der University of Illinois erschließt, fügt sein Buch der Geschichte der Kybernetik ein neues Kapitel hinzu.

Aktualisiert: 2023-06-02

> findR *

Wissen im Rausch.

Im Jahr 1943 entdeckt der Schweizer Chemiker Albert Hofmann (1906-2008) die halluzinogene Wirkung von LSD. Bevor die Droge jedoch der counter culture neue Erfahrungsräume öffnet und in aller Munde ist, macht sie in pharmazeutischen Laboratorien und medizinisch-psychiatrischen Einrichtungen Karriere als Medikament, therapeutisches Hilfsmittel oder psychotoxischer Kampfstoff. Bereits in den 1950er Jahren sucht man hier intensiv nach chemischen Antworten auf mentale Probleme, erforscht experimentell die Möglichkeiten drogistischer Bewusstseinsveränderung und Persönlichkeitsregulierung. Im Zuge dessen wird das anthropologische Wissen umfassend rekonfiguriert: Es verfestigt sich die Semantik eines biochemisch fundierten und stofflich modulierbaren, eines neurochemischen Selbst.

Jeannie Moser verfolgt die Genese eines transdisziplinären Wissensraums, die von der psychotropen Substanz LSD forciert wird. Ihre kulturwissenschaftlich und wissenschaftshistorisch informierten, philologisch verfahrenden Erkundungen richten sich auf ein Material, das vorwiegend aus den sogenannten harten Wissenschaften stammt: Drogen-, größtenteils LSD-Versuchsberichte aus der pharmakologischen Grundlagenforschung oder psychiatrischen Medizin sowie Texte der Hirnforschung, die wiederum in Wechselwirkung mit literarischem Wissen und Wissen aus dem Milieu der counter culture stehen. Die Biographie im Titel bezieht sich dabei zum einen auf den Werdegang der Droge. Zum anderen spielt sie auf die Verschränkung mit der Lebensgeschichte ihres Entdeckers an, wie sie Albert Hofmann in seinem Buch LSD – Mein Sorgenkind. Die Entdeckung einer 'Wunderdroge' vornimmt. Besonders an diesem populärwissenschaftlichen Text arbeitet die Autorin heraus, welch wesentlichen Anteil rhetorisch-figurative und narrative Verfahren an der Entstehung, Verfestigung und nicht zuletzt Beglaubigung von psychotropem Wissen haben. Hofmanns Erzählungen berichten fasziniert von einer Welt, deren Ordnung aus den Fugen geraten ist.

Aktualisiert: 2023-06-02

> findR *

Die Zwischenkriegszeit ist als ideologische Gemengelage bezeichnet worden. Die Gebildeten jener Zeit waren vom Prekären ihrer Situation so tief überzeugt, dass sie vor keinem intellektuellen Wagnis zurückschreckten. Das gilt auch für Walter Benjamin, der keineswegs nur Beobachter war, sondern dezidiert Position bezog.

Benjamins Beschäftigung mit der französischen Intelligenz lehrt viel über die geistige Verfassung der unkonventionellsten und progressivsten Kreise der Zwischenkriegszeit. Ihre Beschreibung verändert nachdrücklich das stereotype Bild, das Benjamin als einen linkspolitisch fest verankerten Intellektuellen stilisiert. In jenen Umbruchsjahren interessiert er sich grundsätzlich für alle Denkexperimente, die an der etablierten gesellschaftlichen und politischen Ordnung rütteln - und thematisiert dabei Formen und Möglichkeiten des Engagements.

Viele der Autoren, mit denen Benjamin sich befasst, blieben aufgrund ihrer Lebensweise gesellschaftliche Randfiguren: Sie sind Juden, Homosexuelle oder Konvertiten und verstehen sich als Außenseiter. Proust, Jouhandeau, Green und anderen hat diese Rolle laut Benjamin die Fähigkeit verliehen, etablierte Überzeugungen zu untergraben. Sie werden zu kulturellen Unruheherden. Raulets Studie geht dabei insbesondere der Frage nach, inwiefern dieses Vermögen als kritischer Maßstab dienen kann, um Benjamins ausgeprägtes Interesse für rechte Denker, die sogenannten Nonkonformisten der 1930er Jahre, zu verstehen. Das Urteil, das er schließlich über die Mitglieder des Collège de Sociologie - Alexandre Kojève, Georges Bataille, Roger Caillois - fällen wird, lenkt den Blick auf die politischen Gefahren der Denkexperimente der dreißiger Jahre und zugleich auf die ernüchternde Aussichtslosigkeit seines eigenen »positiven Barbarentums«.

Aktualisiert: 2023-06-02

> findR *

Der Ursprung der Chimäre ist eine bahnbrechende Studie über die rituellen und bildlichen Überlieferungen derjenigen Völker, die aus der Perspektive einer westlichen Moderne vor allem als »schriftlos« angesehen wurden. Das Buch argumentiert gegen eine wirkmächtige Tradition, die das kulturelle Gedächtnis dieser Völker als ungeordnet und unbeständig einschätzt, weil es auf so flüchtige Medien wie Ornamente, Körperkunst und Masken angewiesen war. Aber wie unterscheiden sich solche Erinnerungsformen tatsächlich von den uns vertrauten?

Severis Buch entwirft nichts Geringeres als eine Anthropologie des Gedächtnisses und vermisst dabei die Grenzen zwischen oralen und Schriftkulturen gänzlich neu. In faszinierender Weise beschreibt es die Beziehungen zwischen dem narrativen und dem rituellen Sprechen in Gesellschaften, die sich auf das gesprochene Wort stützen und dabei das Erinnerungswürdige von dem unterscheiden, was dem Vergessen anheimzugeben ist. Indem es den Spuren dieser nicht-westlichen Gedächtniskunst folgt, erlaubt uns Severis Buch, auf neue Weise über das Wesen kultureller Unterschiede nachzudenken. Es gibt uns eine Möglichkeit der vergleichenden Untersuchung zurück, die längst verloren gegangen schien: Anthropologie, Geschichte und Ästhetik als Wissenschaften von Imagination und Gedächtnis so miteinander ins Gespräch zu bringen, dass wir mehr über unser Dasein in der Welt erfahren.

Aktualisiert: 2023-06-02

> findR *

Das Schlagwort des vergangenen Jahres hieß »overtourism«: Überfüllung der Städte, der Strände, der Traumdestinationen. Dann kam die große Stillstellung im Frühjahr 2020: Geschlossene Grenzen, gesperrte Flughäfen, menschenleere Innenstädte. Mit der Rückkehr zur Normalität wird dann auch wohl das Fernweh wiederkommen, der große Aufbruch in die Ferien. Aber wohin?

Reisen im 21. Jahrhundert ist - nicht ganz freiwillig - eine postromantische Angelegenheit. Was haben die fast eineinhalb Milliarden Menschen gefunden, die sich 2019 auf die Suche nach der Schönheit gemacht haben, nach dem gelungenen Ferienerlebnis, nach der Auszeit, der großen Wiedergutmachung des eigenen Lebens durch Reisen? Urlaub war in keiner der großen Sozialutopien der letzten Jahrhunderte vorgesehen, in Tommaso di Campanellas Sonnenstaat ebenso wenig wie im kommunistischen Paradies oder in der vermeintlichen Auflösung aller Körper und Grenzen im selbstverwalteten Digitalien der 1990er Jahre. Umsturz? Revolution? Alles uninteressant. Am Beginn des 21. Jahrhunderts war der Urlaub die letzte große soziale Utopie, das Territorium der Freiheit, drei Wochen im Jahr.

Dummerweise hört diese Utopie gerade auf zu funktionieren. Es ist voll und eng geworden im Paradies. Deswegen ist es – wie jedes Paradies – leider unlängst endgültig geschlossen worden. Die Erfüllung der Träume hat zu viel Schmutz hinterlassen, jede Menge Überdruss und Müdigkeit. Dann kam Corona. Und irgendwann kehrt die Normalität zurück. Grund genug für eine kleine Bilanz. Worum ging es beim touristischen Aufbruch in die Freiheit eigentlich - und was lässt sich heute damit anfangen?

Aktualisiert: 2023-06-02

> findR *

Eine Studie über die Austauschbeziehungen von Wahnsinn und Literatur.Dichter und Psychiater ähneln sich in ihren Verfahrensweisen: Sie schreiben auf, streichen durch, überarbeiten und fixieren, was zum gedruckten Text werden soll. So entstehen wesentliche Aspekte der psychischen Krankheit auch unter den besonderen Bedingungen von Schriftlichkeit, d. h. in einem konkreten Schreib- und Aufzeichnungsraum.Aus einer wissensgeschichtlichen Perspektive untersucht Yvonne Wübben, wie literarische Werke und briefliche Zeugnisse im 19. und frühen 20. Jahrhundert für die Diagnose von psychischen Krankheiten herangezogen werden. Die Anfänge einer solchen Sprachdiagnostik liegen bei dem vergleichsweise unbekannten Karl Ludwig Kahlbaum, der die Sprache seiner Patienten unter formalen und linguistischen Aspekten analysiert. In seiner Heidelberger Klinik erweitert und systematisiert Emil Kraepelin dieses Verfahren. Seine diagnostische Praxis bietet Aufschlüsse über die ästhetischen und zunehmend auch linguistischen Sprachnormen der Psychiatrie des späten 19. Jahrhunderts. Der Schweizer Psychiater Eugen Bleuler, der erstmals die Krankheitskategorie ›Schizophrenie‹ einführt, setzt diese Ansätze fort. Dabei wird Literatur konstitutiv für die psychiatrische Diagnostik: Denn literarische Texte machen in einer spezifischen Konstellation etwas evident, das vorher nicht wahrgenommen wurde. Zugleich gerät die Diagnostik in ein Spannungsverhältnis zur literarischen Moderne, die ihrerseits vom allgemeinen psychiatrischen Interesse der Zeit profitiert.Die Autorin fragt nicht nur nach den literarischen Strategien psychiatrischer Erzähltexte und psychiatrischen Gattungen, sondern nach den Schnittflächen zwischen Psychiatrie und Literatur, etwa nach dem Wechselverhältnis von narrativer Struktur und Nosologie oder von Philologie und Pathographie.

Aktualisiert: 2023-06-02

> findR *

»Verallgemeinernde und zeitlose Diskurse zur Ethik der Bilder sind nutzlos, wenn sie zu der Vorstellung führen, daß nach einem absoluten Kriterium »alles gesehen« und »alles erwogen« worden ist.«

Wie überlebt man das Überleben? Georges Didi-Hubermans Essays umkreisen die Orte der Shoah und rühren an das Trauma der Moderne. Sie schreiten die Grenzen des Sag- und Vorstellbaren ab und fragen nach den Möglichkeiten der Erinnerung. Wo die wissenschaftlich-analytische Aufbereitung der Fakten Gefahr läuft, das Erleben der Opfer und die Ereignisse selbst zum Verschwinden zu bringen, formt der Künstler Zeit-Räume, die zuvor undenkbar und unmöglich waren.

Einer Musealisierung der Orte der Shoah stellt Sehen versuchen am Beispiel von Imre Kertész, Claude Lanzmann und Mirosław Balka die literarische und ästhetische Überlieferung entgegen, deren lebendiges Gedächtnis eine hartnäckige Zumutung bleibt.

Aktualisiert: 2023-06-02

> findR *

»Die Geburt der Trauer« zeichnet Hegels Reaktion auf den Terror der Französischen Revolution und ihre strukturbildende Kraft für sein Denken nach.

Wie viele seiner Zeitgenossen war Hegel beeindruckt von der scheinbaren Parallele zwischen der politischen Revolution in Frankreich und den Umbrüchen in der deutschen Philosophie, die durch die protestantische Reformation eingeleitet und durch den deutschen Idealismus zu einem Höhepunkt gebracht wurden. Zahlreiche Denker argumentierten, dass eine politische Revolution in Deutschland überflüssig sei, weil diese intellektuelle »Revolution« sie vorweggenommen habe. Auch Hegels Überlegungen gehen in eine ähnliche Richtung, doch sie bieten zugleich eine überzeugende Analyse des Prozesses, in dem solche Geschichten hervorgebracht und übernommen werden. Das macht ihn unter seinen Zeitgenossen einzigartig: Er zeigt, wie eine Phantasie zugleich dekonstruiert und doch genossen werden kann.

Rebecca Comay bietet eine neue Lesart von Hegel im Lichte zeitgenössischer Theorien historischer Traumata. Anders als bei Joachim Ritter oder Jürgen Habermas erscheint Hegels Denken hier nicht als souverän und aus der Distanz über die geschichtlichen Ereignisse in Frankreich urteilend, sondern umgekehrt die Revolution als strukturbildend für sein Denken. Das Buch untersucht, wie traumatische historische Ereignisse indirekt erlebt werden und welcher Phantasien wir uns bedienen, um ihnen Bedeutung zu verleihen. Comay verbindet Hegel so mit den dringlichsten gegenwärtigen Diskussionen um Katastrophe, Revolution, Zeugenschaft und Erinnerung.

Aktualisiert: 2023-06-02

> findR *

Während »die Differenz« in den Theoriedebatten des 20. Jahrhunderts Schule machte, versammelte die Geschichte der Ähnlichkeit, von der unser Erkennen und Urteilen abhängt, nur wenige Anhänger um sich und war selten Ausgangspunkt kulturtheoretischer Diskussionen. Dabei ordnen wir die Welt, die Dinge, Farben, Töne und Erinnerungen, Gesichter und Geschichten, indem wir Ähnlichkeiten und Unähnlichkeiten wahrnehmen und bewerten. Und ohne die Fähigkeit, etwas oder jemanden zu imitieren und nachzuahmen, erlernen wir weder eine Sprache noch Klavierspielen, weder Radfahren noch Seilspringen. Wiedererkennen, Zuordnen und Urteilen sind grundlegende Fähigkeiten, mit denen wir uns im Alltag orientieren. Ins Ungefähre führt auf das Gebiet des theoretisch wie praktisch anschlussfähigen Konzepts der Ähnlichkeit, das in der Moderne zwar immer wieder thematisiert, dann aber doch folgenreich übergangen wurde. Werden Ähnlichkeiten zugunsten von Differenzen und Oppositionen übersehen, so ist dies nicht nur ein erkenntnistheoretisches, sondern vor allem ein politisches Problem. Die Gleichheit vor dem Gesetz und die Ähnlichkeit der Kulturen ergänzen sich und machen deutlich, dass radikale Alterität keine Gegebenheit, sondern eine Frage der Perspektive ist.

Aktualisiert: 2023-06-02

> findR *

›Heimat‹ ist ein Konstrukt, ein erinnertes Ideal, das im Hier und Jetzt nicht mehr eingelöst werden kann und daher als Utopie in die Zukunft projiziert wird.

Wie aber sieht es aus, wenn dieses zeitliche Szenario von Heimat verräumlicht und statt in einer unbestimmten Zukunft in einer ganz konkreten Fremde eingelöst werden soll? Dann entstehen auf der Rückseite des Verhältnisses von Fremde und Heimat ebenso merk- wie denkwürdige Modellierungen von Heimat, die insbesondere in der Zeit zwischen 1880 und 1930 prägnant beobachtet werden können. Was im Mutterland nur noch Erinnerung an eine ferne Vergangenheit sein kann, soll in den Kolonien zeitgleich zurückgewonnen werden. Die rückwärtsgewandte Blickrichtung der Heimatkunstbewegung und die vorwärts gerichtete der kolonialen Utopie fallen hier tendenziell zusammen.

Rolf Parr nimmt vor allem drei brisante Konstellationen diskursanalytisch in den Blick: erstens die Südafrika-Begeisterung deutscher Schriftsteller während der Burenkriege (1899 bis 1902). Sie geht einher mit der Idee einer nachgeholten Heimatkunst, in der Südafrika zu einer Art deutschem ›Adoptiv-Vaterland‹ wird.

Zweitens untersucht Parr die koloniale Inbesitznahme von Fremde als Heimat, an der sich die deutsche Kolonialliteratur abarbeitet, und drittens die der Expeditionsreisen in der Zwischenkriegszeit mit ihrer symbolischen Inbesitznahme der Fremde für die Heimat. Letztere ist verknüpft mit einem Denkmodell von Erkundungen der Ferne bei anschließender Rückkehr zur Heimatbasis.

Diese drei Modellierungen von Heimat – einer Heimatkunst ›out-of-area‹, einer Ver-Heimatung der Fremde im Sinne des Kolonialismus und schließlich das Explorations-Modell der Expeditionen – entstehen zwar nacheinander, sind aber spätestens seit den 1910er Jahren parallel zueinander anzutreffen und reichen mit ihren ›Ausläufern‹ bis hinein in die 1950er Jahre: Nun sind Heimat- und Expeditionsfilme zwei der wichtigen Genres im Kino der Nachkriegszeit.

Aktualisiert: 2023-06-02

> findR *

Was haben Laufen, Weben, Beobachten, Singen, Erzählen, Zeichnen und Schreiben gemeinsam? Tim Ingolds originelle Antwort lautet: Der Mensch vollzieht all diese Tätigkeiten linear. Seitdem Menschen miteinander durch Sprache oder Gesten kommunizieren, haben sie dabei auch Linien hervorgebracht.

Ingolds brillantes Buch, das längst ein Klassiker der Anthropologie der Gegenwart ist, liegt hier nun endlich in deutscher Übersetzung vor. Seine kurze Geschichte der Linien besticht durch eine ebenso originelle wie umfassende Erkundung eines wissenschaftlich noch kaum erforschten Terrains. Indem Ingold die Struktur und das Wesen der Linie anhand der unterschiedlichsten Beispiele (von sibirischen Labyrinthen über römische Straßen, indigene Strick- und Webartefakte, mittelalterliche Manuskripte, moderne Partituren in Japan, musikalische Rezitationsweisen im antiken Griechenland etc.) untersucht, ergibt sich eine Vielzahl überraschender Perspektiven.

In sechs Kapiteln lädt der Autor seine Leser dazu ein, die Geschichte der Linie in unterschiedlichen kulturellen Kontexten über einen Zeitraum von mehr als 2000 Jahren zu ergründen. Welche Arten von Linien gibt es überhaupt? Was für eine Materialität kann eine Linie besitzen? Wie hat sich unser Verständnis von Linearität gewandelt? Was hat dieser Wandel mit unserem Verständnis von Sprache, Gesang, Zeichnen oder unserem Lese- und Flächenempfinden gemacht? Unsere moderne Konzeption von Linearität als etwas Statischem und Organisiertem erweist sich dabei als überaus eingeschränkt. Tim Ingold führt anschaulich vor Augen, wie die Linie einen neuen Blick auf den Menschen und seine Kultur eröffnet.

Aktualisiert: 2023-06-02

> findR *

Kann man die individuelle Freiheit eines Mitmenschen experimentell herstellen? Ist es möglich, ihn in seine Freiheit hineinzutäuschen, ja diese zu erzwingen?

Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde eine ganze Reihe von Versuchen unternommen, das emanzipative Verhalten eines Gegenübers in einem artifiziellen Setting heraufzubeschwören. Das Buch von Christoph Paret erkundet die Geschichte dieser emanzipativen Menschenexperimente, die unser Verständnis von Freiheit, Autorität und Determiniertheit herausfordern. Mal spielen die Versuchsleiter Agents Provocateurs, um die Standfestigkeit ihrer Versuchspersonen zu erproben, mal schirmen sie ihre Probanden von störenden Einflüssen ab, damit sie ›persönlich wachsen‹ können. In anderen Fällen installieren sie Feedback-Schleifen, damit die Versuchspersonen in den Flow kommen, oder sie versuchen diese mittels inszenierter Konflikte aufzuwiegeln. Doch wie können künstliche Situationen eine Freiheit produzieren, die gewöhnlich ganz selbstverständlich als Autonomie verstanden wird? Auf welche Weise sind in Gestalt dieser Versuchsleiter Autoritätsfiguren nicht Hemmnisse, sondern Realitätsgaranten von Freiheit? Und hat das Laborerzeugnis der Freiheit auch außerhalb des Labors Bestand?

Entlang von Milgrams Gehorsamsstudien, Lillys Isolationstank, der Freud’schen Psychoanalyse, dem Bourdieu’schen Interview, dem Improtheater Johnstones bis hin zu den Aufwiegelungsversuchen Alinskys in Chicagoer Armenvierteln rücken diejenigen Situationen in den Fokus, in denen nicht nur überprüft wird, ob eine Versuchsperson frei ist, sondern in denen sie allererst frei werden soll.

Aktualisiert: 2023-06-02

> findR *

Eine Archäologie der Gespenstererscheinungen in Philosophie, Literatur, spiritistischer Forschung und neuen Medien vom 18. bis ins frühe 20. Jahrhundert.

Als Kant an einer Abhandlung über das wahre und das falsche Geistersehen schrieb, verwendeten Schausteller die Laterna magica, um ihr Publikum mit projizierten Gespenstern zu erschrecken. Die Ambivalenz gegenüber den Geistern blieb für Kant prägend. In seinen kritischen Texten nimmt der Philosoph dann den spiritistischen Begriff der Erscheinung eines übersinnlichen Dings an sich auf. Gleichzeitig setzt er die Täuschung der spekulativen Vernunft mit dem Blendwerk der Zauberlaterne in eins. So wird das optische Medium zur epistemischen Figur für die Grenzen des philosophischen

Wissens.

Es sind solche Konstellationen, denen Stefan Andriopoulos nachspürt, indem er bei Kant

und Hegel, Schiller und Schopenhauer, in der Literatur der Romantik und bei der Erfindung des Fernsehens verborgene, aber konstitutive Zusammenhänge zwischen Philosophie, Medien, Literatur und scheinbar obskuren kulturellen Praktiken aufdeckt. Die Kombination von historischer Forschung und genauer Textlektüre eröffnet überraschende Einblicke in die technische und philosophische Projektion von Geistern und erzählt eine neue Mediengeschichte der Gespenster in Literatur und Wissenschaften.

Aktualisiert: 2023-06-02

> findR *

Welche Rolle spielt Genauigkeit in der wissenschaftlichen Erkenntnisbildung? Was steht mit der Wahrnehmungsschärfe für eine Ästhetik des Schreckens auf dem Spiel? Oder mit der Passgenauigkeit für die Kunst und Philosophie des 20. Jahrhunderts? Und wie hat das Prinzip des Just-in-Time-Managements vom Einkaufskorb eines US-amerikanischen Supermarkts über die Produktionshallen von Toyota ins alltäglich gewordene Medienformat der Post-Its gefunden?

Ausgehend von anschaulichen Beispielen analysieren die Beiträge zur Enzyklopädie der Genauigkeit Herkunft, Kontexte und Konjunkturen jener Begriffe, die Praktiken, Vorstellungen und Ideale von Genauigkeit in Kunst, Sozial-, Kultur- und Geisteswissenschaften verkörpern. Dabei wird deutlich, wie Methoden und Medien des Recherchierens, Lesens, Urteilens, Deutens, Beschreibens, Korrigierens, Produzierens, Narrativierens und Überarbeitens in ihrem Vollzug auf spezifische Vorstellungen von wissenschaftlicher Genauigkeit zurückgreifen und diese mitunter auch prägen. Die Beiträge klären dabei nicht nur grundlegende Konzepte und Begriffe, sondern widmen sich auch der Frage, wie Ideal und Versprechen von Genauigkeit die Arbeitsweisen

n verschiedenen Disziplinen und Forschungsbereichen bestimmen. Nicht zuletzt geht es ihnen darum, die Methodenbildung der Disziplinen selbst zu reflektieren und Fragen nach der politischen Brisanz und epistemischen Gewalt von Idealen, Praktiken und Darstellungen von Genauigkeit in den Blick zu nehmen.

Mit Beiträgen u.a. von Monika Dommann, Verena Halsmayer, Alexander Honold, Markus Klammer, Markus Krajewski, Helmut Lethen, Malika Maskarinec, Katja Müller-Helle, Oliver Simons, Ralph Ubl und Rahel Villinger.

Aktualisiert: 2023-06-02

> findR *

Gegenwärtig ist die Debatte über das Verhältnis von Säkularisierung und Religion neu aufgeflammt. In ihrem Zusammenhang stellt Talal Asads Buch Fragen, deren Beantwortung die uns lieb gewordenen Annahmen über das Säkulare erschüttern. Ist Säkularisierung wirklich darauf aus, Religion zu zivilisieren und so das Gewaltpotenzial zu bändigen, das sie dieser unterstellt? Ist der Zusammenhang von Modernisierung und Säkularisierung tatsächlich so eng und so unproblematisch gegeben, wie viele es annehmen? Welche diskursiven Zurichtungen sind es, die das Religiöse in säkularistischer Perspektivierung erfährt?

Aktualisiert: 2023-06-02

> findR *

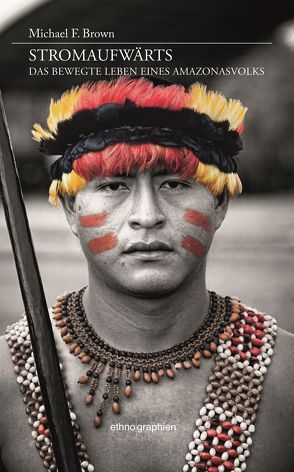

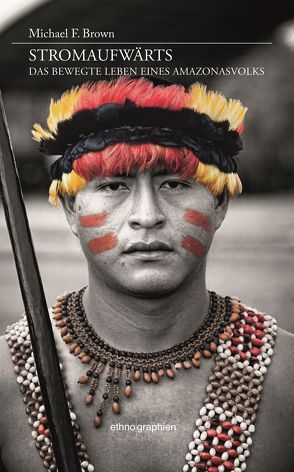

»Stromaufwärts ist nicht nur das sensible Porträt eines bemerkenswerten Amazonasvolks, das darum kämpft, sein Land und seine besondere Lebensweise zu behaupten. Das Buch ist auch die aufrichtige Auseinandersetzung eines begabten Autors mit der Frage, was es heute heißt, »Feldforschung« zu betreiben. Michael Browns lebendige Hommage auf das Handwerk der Ethnologie eröffnet den Zugang zu einer Form des Wissens, die aufklärt und vielleicht sogar Hoffnung zu bringen vermag in widrigen Zeiten.« Philippe Descola

Als Michael Brown sich 1976 bei den Awajún ansiedelte, kannte er kaum mehr als Gerüchte über sie. Ihren Vorfahren eilte der Ruf voraus, grausame Kopfjäger zu sein. Als junger und unerfahrener Ethnologe war Brown beeindruckt von der Lebhaftigkeit und dem Einfallsreichtum seiner Gastgeber. Doch seine Forschungen führten ihn auch in die dunklen Abgründe einer Welt, in der Blutrache, Angst vor Hexerei und Selbstmorde an der Tagesordnung waren. Der bewaffnete Aufstand der Gruppierung Leuchtender Pfad in den 1980er Jahren zwang den Autor dazu, seine Arbeit an anderer Stelle fortzuführen. Jahrzehnte später nahm er die frühen Aufzeichnungen wieder zur Hand und entdeckte - nun mit dem erfahreneren und klareren Blick auf die brüchigen Strukturen des sozialen Miteinanders - noch eine andere Geschichte. Sie handelt davon, wie eine Stammesgesellschaft, gelegentlich erfolglos, versucht, im Angesicht der immer näher rückenden Grenzen eines expandierenden Kapitalismus die eigene gesellschaftliche Ordnung zu bewahren. Neugierig, wie es den Awajún in der Zwischenzeit ergangen war, kehrte Brown deswegen 2012 an die Stätte zurück, wo er einst ein Volk fand, dessen streitlustiges Selbstbewusstsein es an die Spitze des südamerikanischen Kampfes für die Rechte indigener Völker gebracht hatte.

Mit Sensibilität und Humor zeichnet Stromaufwärts diese Entwicklung nach, in deren Verlauf ein schnell wachsendes Volk seine althergebrachten Traditionen einer Kriegerkultur den veränderten Anforderungen des 21. Jahrhunderts anpasst. Technisch versiert nutzen die Awajún den hart erkämpften politischen Einfluss, um ihre Heimat im Regenwald und ihr Recht auf Selbstbestimmung zu verteidigen.

Aktualisiert: 2023-06-02

> findR *

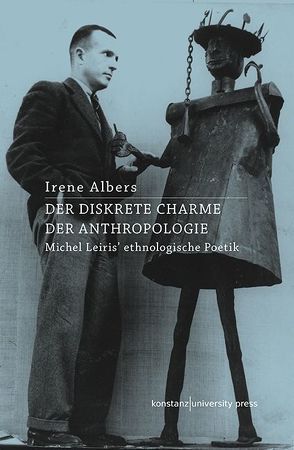

Michel Leiris wird hier als diskrete Schlüsselfigur einer anderen literarischen Moderne neu lesbar gemacht. Sie wendet sich der Ethnologie zu, um ihre Schreib- und Lebensspiele im Lichte fremdkultureller Praktiken zu reflektieren.

Michel Leiris (1901–1990) war beides, Surrealist und Ethnologe. Als Grenzgänger und Dissident in zwei Welten, der literarischen und der wissenschaftlichen, wurde er zu einem frühen Kritiker des Kolonialismus und des europäischen Literaturverständnisses,

das er durch Sprachexperimente und radikale Selbstanalysen außer Kraft setzen wollte.

Das Buch präsentiert Leiris im künstlerischen und intellektuellen Kräftefeld des Surrealismus, der Vorlesungen von Marcel Mauss, des Musée d`ethnographie du Trocadéro, der Zeitschrift Documents und des Collège de Sociologie (1937–1939). Als er während der Mission Dakar-Djibouti (1931-1933) erlebt, wie Andere sich entgrenzen,

stellt Leiris eine Reversibilität zwischen eigenen und fremden Fremderfahrungen her: Seine Auffassung von »Poesie« und »Autobiographie« entfaltet er fortan in einem Dialog mit der Geheimsprache der Dogon und dem äthiopischen zar-Kult.

Irene Albers verfolgt diese ethnologische Poetik, die bis in die Weltliteraturprojekte der Nachkriegszeit sowie die bis heute weiterwirkenden Karibik-Diskurse reicht, an denen Leiris sich früh beteiligte. Ihre Studie ist ein Beitrag zu aktuellen Diskussionen über literarischen Primitivismus, Weltliteratur, Heteronomieästhetik und symmetrisierende Revisionen der Moderne.

Aktualisiert: 2023-06-02

> findR *

»Der Prophet spricht die Sprache der Souveränität, die Sprache des Befehls. Er fordert uns auf, wachsam zu sein, in die Zukunft zu blicken und uns bereit zu machen für das, was kommt. Und so warten wir – auf die Pandemie der Zukunft.«

Aktualisiert: 2023-06-02

> findR *

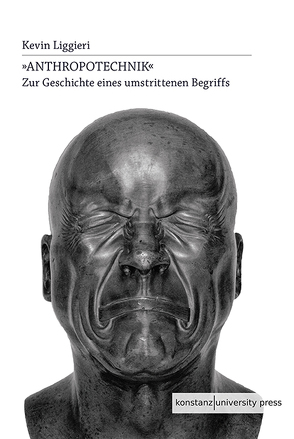

Optimierungs- und Züchtungsvisionen führen in eindrücklicher Weise vor, wie der Mensch und die Techniken, die auf ihn einwirken, aufeinander verwiesen sind. »Anthropotechnik« bezeichnet dabei im internationalen Maßstab einen Kreuzungspunkt, an dem Theorie und Praxis sowie Utopie und Forschung einander begegnen. Folgt man der weit verzweigten Spur dieses Schlagwortes, verschiebt sich die Sichtweise auf einen kontroversen Themenkomplex: Aus einer einseitigen Abhängigkeitsbeziehung wird ein wechselseitiger Aushandlungsprozess zwischen Mensch und Technik, der von wissenschaftlichen, politischen und ideologischen Paradigmen wie Praktiken bestimmt wird.

Das Buch von Kevin Liggieri setzt sich mit dem Konzept der »Anthropotechnik« in Frankreich, Polen, Russland und Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert auseinander und weist die naive Verkürzung des Begriffs auf die »Menschenzüchtung« zurück. Ausgehend von der französischen Anthropologie über die polnische Soziologie bis hin zur russischen Genetik und deutschen Psychologie deuten Lesarten von »Anthropotechnik« über sich selbst hinaus auf unterschiedliche Bestimmungen des Menschlichen. Durch eine Analyse dieser vielschichtigen Verflechtung des Begriffs gelingt es Liggieri, die beschränkte nationale Diskursivierung zugunsten einer (außer-)europäischen zu überwinden. Seine Studie verdeutlicht, dass sich im Begriff der »Anthropotechnik« ein Bild der jeweiligen Zeit als Netzwerk von Ideologien, Politik, Wissenschaft, Praxis, Kritik und Kunst abzeichnet.

Aktualisiert: 2023-06-02

> findR *

Naturalismus und Realismus können es mit den großen Mythologien der Politik nicht aufnehmen, und doch kommt es gerade auf diese großen Mythologien an, da sie am besten funktionieren, wenn sie in ihrer Verkleidung und in den Lücken des Realen und Natürlichen am Werk sind. Den Mythos im Natürlichen und das Reale in der Magie zu sehen, die Geschichte zu entmythologisieren und ihre verdinglichte Repräsentation wiederzuverzaubern: das ist ein erster Schritt.

Aktualisiert: 2023-06-02

> findR *

MEHR ANZEIGEN

Oben: Publikationen von Konstanz University Press

Informationen über buch-findr.de: Sie sind auf der Suche nach frischen Ideen, innovativen Arbeitsmaterialien,

Informationen zu Musik und Medien oder spannenden Krimis? Vielleicht finden Sie bei Konstanz University Press was Sei suchen.

Neben praxiserprobten Unterrichtsmaterialien und Arbeitsblättern finden Sie in unserem Verlags-Verzeichnis zahlreiche Ratgeber

und Romane von vielen Verlagen. Bücher machen Spaß, fördern die Fantasie, sind lehrreich oder vermitteln Wissen. Konstanz University Press hat vielleicht das passende Buch für Sie.

Weitere Verlage neben Konstanz University Press

Im Weiteren finden Sie Publikationen auf band-findr-de auch von folgenden Verlagen und Editionen:

Qualität bei Verlagen wie zum Beispiel bei Konstanz University Press

Wie die oben genannten Verlage legt auch Konstanz University Press besonderes Augenmerk auf die

inhaltliche Qualität der Veröffentlichungen.

Für die Nutzer von buch-findr.de:

Sie sind Leseratte oder Erstleser? Benötigen ein Sprachbuch oder möchten die Gedanken bei einem Roman schweifen lassen?

Sie sind musikinteressiert oder suchen ein Kinderbuch? Viele Verlage mit ihren breit aufgestellten Sortimenten bieten für alle Lese- und Hör-Gelegenheiten das richtige Werk. Sie finden neben