Ernst von Falkenhausen war Militärattaché bei der Kaiserlich Deutschen Gesandtschaft in Athen von Juli 1914 bis November 1916. Während dieser Zeit führte er Tagebuch über die politische und soziale Situation in Griechenland sowie Korrespondenz mit wichtigen griechischen Persön-lichkeiten, unter anderem mit König Konstantin und Königin Sophia, Dimitrios Gounaris und Ioannis Metaxas. Sein bislang völlig unbekanntes Tagebuch, das jetzt zum ersten Mal veröffentlicht wird, ist eine authentische Quelle und aufregende Lektüre über die Ereignisse und Protagonisten des Nationalen Schismas (Ethnikos Dichasmos). Zugleich vermittelt es einen tiefen Einblick in die Politik des Deutschen Kaiserreiches gegenüber dem neutralen und von internen Machtkämpfen zerrissenen Griechenland.

Aktualisiert: 2023-06-20

> findR *

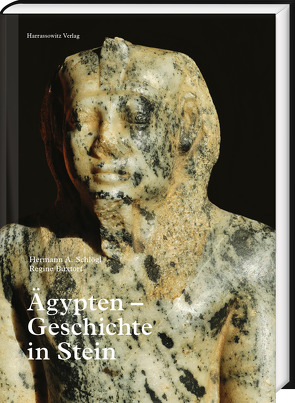

Die Materie Stein in allen Qualitäten und Formen darf als die Hauptquelle aller Zeugnisse bezeichnet werden, die aus der Pharaonenzeit erhalten geblieben sind. Ägypten – Geschichte in Stein vereint eine Anzahl altägyptischer Kunstwerke aus Stein, die als besonders hervorragende Zeugnisse der alten Hochkultur am Nil gelten können. Einerseits sind es Meisterwerke, die durch ihre künstlerische Fertigung in ihrer Schönheit bestechen, andererseits sind es Objekte, die in ihrem kunstgeschichtlichen oder rein in ihrem historischen Umfeld von Bedeutung sind. Die hier zusammengeführten Kunstwerke werden jeweils aus der Isolation des Einzelstückes herausgehoben und eingebettet in die Geschichte ihrer Zeit. In chronologischer Abfolge aufgeführt lassen sie Geschichten entstehen, die die Kunst- und Kulturgeschichte des Nillandes beleuchten und mit neuen Aspekten bereichern. Den Texten ist eine Vielzahl von Bildern beigegeben, welche die wissenschaftlich aufgebauten Kapitel auch interessierten Laien leicht zugänglich machen.

Aktualisiert: 2023-06-21

> findR *

Die Materie Stein in allen Qualitäten und Formen darf als die Hauptquelle aller Zeugnisse bezeichnet werden, die aus der Pharaonenzeit erhalten geblieben sind. Ägypten – Geschichte in Stein vereint eine Anzahl altägyptischer Kunstwerke aus Stein, die als besonders hervorragende Zeugnisse der alten Hochkultur am Nil gelten können. Einerseits sind es Meisterwerke, die durch ihre künstlerische Fertigung in ihrer Schönheit bestechen, andererseits sind es Objekte, die in ihrem kunstgeschichtlichen oder rein in ihrem historischen Umfeld von Bedeutung sind. Die hier zusammengeführten Kunstwerke werden jeweils aus der Isolation des Einzelstückes herausgehoben und eingebettet in die Geschichte ihrer Zeit. In chronologischer Abfolge aufgeführt lassen sie Geschichten entstehen, die die Kunst- und Kulturgeschichte des Nillandes beleuchten und mit neuen Aspekten bereichern. Den Texten ist eine Vielzahl von Bildern beigegeben, welche die wissenschaftlich aufgebauten Kapitel auch interessierten Laien leicht zugänglich machen.

Aktualisiert: 2023-06-21

> findR *

Das Thema der auswärtigen Kulturpolitik führt innerhalb der historischen Forschung ein Nischendasein. Zugespitzt formuliert interessiert sich die Politikgeschichte zu wenig für Kultur, die Kunst- und Kulturgeschichte zu wenig für Politik. Das gilt auch für die deutsch-polnische Beziehungsgeschichte nach 1945. Dadurch entsteht eine eklatante Forschungslücke, denn über deutsch-polnische Kulturbeziehungen im 20. Jahrhundert lässt sich kaum sprechen, ohne auch die auswärtige Kulturpolitik auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs in den Blick zu nehmen.

Die Beiträger:innen zu diesem interdisziplinären Band fragen daher gezielt nach dem Verhältnis von Kultur und Politik. Wie instrumentalisiert die Politik die Kultur, wie macht sich die Kultur die Politik zunutze? Welche Diskrepanzen zwischen politischen Steuerungsversuchen einerseits und Eigendynamik kultureller Kontakte andererseits gibt es, und wie lässt sich dieses dialektische Verhältnis konzeptuell fassen? Gerade die politisch-moralisch so komplizierte und kulturell so fruchtbare deutsch-polnische Beziehungsgeschichte nach 1945 bietet für solche Fragen ein besonders ergiebiges Feld. Die Beiträge u. a. aus Literatur-, Kunst-, Musik- und Filmgeschichte beleuchten die vielfältigen Verflechtungen zwischen kultureller und politischer Sphäre, offizieller und inoffizieller Ebene, privatem und öffentlichem Engagement. Dabei zeigt sich, dass die häufig gezogene strikte Trennung zwischen einem bürgerschaftlichen Engagement „von unten“ und einer Kulturpolitik „von oben“ in vielen Fällen nicht haltbar ist und das spannungsreiche Verhältnis von Kultur und Politik zu immer wieder neuen und differenzierten Analysen herausfordert.

Aktualisiert: 2023-06-20

> findR *

Das Thema der auswärtigen Kulturpolitik führt innerhalb der historischen Forschung ein Nischendasein. Zugespitzt formuliert interessiert sich die Politikgeschichte zu wenig für Kultur, die Kunst- und Kulturgeschichte zu wenig für Politik. Das gilt auch für die deutsch-polnische Beziehungsgeschichte nach 1945. Dadurch entsteht eine eklatante Forschungslücke, denn über deutsch-polnische Kulturbeziehungen im 20. Jahrhundert lässt sich kaum sprechen, ohne auch die auswärtige Kulturpolitik auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs in den Blick zu nehmen.

Die Beiträger:innen zu diesem interdisziplinären Band fragen daher gezielt nach dem Verhältnis von Kultur und Politik. Wie instrumentalisiert die Politik die Kultur, wie macht sich die Kultur die Politik zunutze? Welche Diskrepanzen zwischen politischen Steuerungsversuchen einerseits und Eigendynamik kultureller Kontakte andererseits gibt es, und wie lässt sich dieses dialektische Verhältnis konzeptuell fassen? Gerade die politisch-moralisch so komplizierte und kulturell so fruchtbare deutsch-polnische Beziehungsgeschichte nach 1945 bietet für solche Fragen ein besonders ergiebiges Feld. Die Beiträge u. a. aus Literatur-, Kunst-, Musik- und Filmgeschichte beleuchten die vielfältigen Verflechtungen zwischen kultureller und politischer Sphäre, offizieller und inoffizieller Ebene, privatem und öffentlichem Engagement. Dabei zeigt sich, dass die häufig gezogene strikte Trennung zwischen einem bürgerschaftlichen Engagement „von unten“ und einer Kulturpolitik „von oben“ in vielen Fällen nicht haltbar ist und das spannungsreiche Verhältnis von Kultur und Politik zu immer wieder neuen und differenzierten Analysen herausfordert.

Aktualisiert: 2023-06-20

> findR *

Das Thema der auswärtigen Kulturpolitik führt innerhalb der historischen Forschung ein Nischendasein. Zugespitzt formuliert interessiert sich die Politikgeschichte zu wenig für Kultur, die Kunst- und Kulturgeschichte zu wenig für Politik. Das gilt auch für die deutsch-polnische Beziehungsgeschichte nach 1945. Dadurch entsteht eine eklatante Forschungslücke, denn über deutsch-polnische Kulturbeziehungen im 20. Jahrhundert lässt sich kaum sprechen, ohne auch die auswärtige Kulturpolitik auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs in den Blick zu nehmen.

Die Beiträger:innen zu diesem interdisziplinären Band fragen daher gezielt nach dem Verhältnis von Kultur und Politik. Wie instrumentalisiert die Politik die Kultur, wie macht sich die Kultur die Politik zunutze? Welche Diskrepanzen zwischen politischen Steuerungsversuchen einerseits und Eigendynamik kultureller Kontakte andererseits gibt es, und wie lässt sich dieses dialektische Verhältnis konzeptuell fassen? Gerade die politisch-moralisch so komplizierte und kulturell so fruchtbare deutsch-polnische Beziehungsgeschichte nach 1945 bietet für solche Fragen ein besonders ergiebiges Feld. Die Beiträge u. a. aus Literatur-, Kunst-, Musik- und Filmgeschichte beleuchten die vielfältigen Verflechtungen zwischen kultureller und politischer Sphäre, offizieller und inoffizieller Ebene, privatem und öffentlichem Engagement. Dabei zeigt sich, dass die häufig gezogene strikte Trennung zwischen einem bürgerschaftlichen Engagement „von unten“ und einer Kulturpolitik „von oben“ in vielen Fällen nicht haltbar ist und das spannungsreiche Verhältnis von Kultur und Politik zu immer wieder neuen und differenzierten Analysen herausfordert.

Aktualisiert: 2023-06-20

> findR *

Grundlage dieser Studie von Markus Wolf sind neue Bauaufnahmen an Hellenistischen Heiligtümern in Teanum, Capua, Cumae und Paestum, um so mit den Methoden der archäologischen Bauforschung zu neuen Rekonstruktionsvorschlägen und zu weiterführenden Gedanken der Trennung von Bauphasen und der zeitlichen und typologischen Einordnung der Bauten gelangen zu können. In einer übergreifenden Betrachtung werden auch alle anderen hellenistischen Sakralbauten in Kampanien einbezogen, um mit einem komparatistischen Ansatz unterschiedliche kulturelle Einflüsse auf die Architektur herauszuarbeiten, in einer Zeit, als sich Kampanien im Spannungsfeld verschiedener Bevölkerungsanteile und im Grenzgebiet zwischen Großgriechenland und Rom befand. Während einige hellenistische Heiligtümer Kampaniens noch vorwiegend großgriechische Merkmale zeigen, stehen andere mehr mit den lokalen Eliten der Samniten oder Lukaner in Verbindung, während mit fortschreitender Zeit immer stärker der Einfluß Roms deutlich wird. Charakteristisch für ihre Architektur ist so gerade die Mischung verschiedener Typen und Bauformen, die sowohl an manchen Altären als auch bei einigen großen und kleineren Tempelbauten nachweisbar ist. Ein kurzer Ausblick auf die weitere Entwicklung in römischer Zeit und drei Appendices namhafter Kollegen runden den umfassenden Band zum Hellenismus in Kampanien ab.

Aktualisiert: 2023-06-20

> findR *

Grundlage dieser Studie von Markus Wolf sind neue Bauaufnahmen an Hellenistischen Heiligtümern in Teanum, Capua, Cumae und Paestum, um so mit den Methoden der archäologischen Bauforschung zu neuen Rekonstruktionsvorschlägen und zu weiterführenden Gedanken der Trennung von Bauphasen und der zeitlichen und typologischen Einordnung der Bauten gelangen zu können. In einer übergreifenden Betrachtung werden auch alle anderen hellenistischen Sakralbauten in Kampanien einbezogen, um mit einem komparatistischen Ansatz unterschiedliche kulturelle Einflüsse auf die Architektur herauszuarbeiten, in einer Zeit, als sich Kampanien im Spannungsfeld verschiedener Bevölkerungsanteile und im Grenzgebiet zwischen Großgriechenland und Rom befand. Während einige hellenistische Heiligtümer Kampaniens noch vorwiegend großgriechische Merkmale zeigen, stehen andere mehr mit den lokalen Eliten der Samniten oder Lukaner in Verbindung, während mit fortschreitender Zeit immer stärker der Einfluß Roms deutlich wird. Charakteristisch für ihre Architektur ist so gerade die Mischung verschiedener Typen und Bauformen, die sowohl an manchen Altären als auch bei einigen großen und kleineren Tempelbauten nachweisbar ist. Ein kurzer Ausblick auf die weitere Entwicklung in römischer Zeit und drei Appendices namhafter Kollegen runden den umfassenden Band zum Hellenismus in Kampanien ab.

Aktualisiert: 2023-06-20

> findR *

Grundlage dieser Studie von Markus Wolf sind neue Bauaufnahmen an Hellenistischen Heiligtümern in Teanum, Capua, Cumae und Paestum, um so mit den Methoden der archäologischen Bauforschung zu neuen Rekonstruktionsvorschlägen und zu weiterführenden Gedanken der Trennung von Bauphasen und der zeitlichen und typologischen Einordnung der Bauten gelangen zu können. In einer übergreifenden Betrachtung werden auch alle anderen hellenistischen Sakralbauten in Kampanien einbezogen, um mit einem komparatistischen Ansatz unterschiedliche kulturelle Einflüsse auf die Architektur herauszuarbeiten, in einer Zeit, als sich Kampanien im Spannungsfeld verschiedener Bevölkerungsanteile und im Grenzgebiet zwischen Großgriechenland und Rom befand. Während einige hellenistische Heiligtümer Kampaniens noch vorwiegend großgriechische Merkmale zeigen, stehen andere mehr mit den lokalen Eliten der Samniten oder Lukaner in Verbindung, während mit fortschreitender Zeit immer stärker der Einfluß Roms deutlich wird. Charakteristisch für ihre Architektur ist so gerade die Mischung verschiedener Typen und Bauformen, die sowohl an manchen Altären als auch bei einigen großen und kleineren Tempelbauten nachweisbar ist. Ein kurzer Ausblick auf die weitere Entwicklung in römischer Zeit und drei Appendices namhafter Kollegen runden den umfassenden Band zum Hellenismus in Kampanien ab.

Aktualisiert: 2023-06-20

> findR *

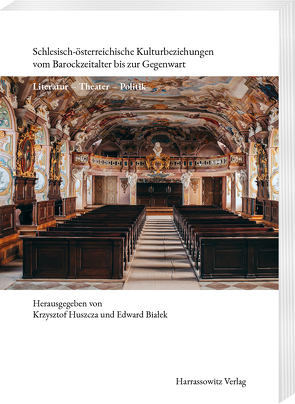

Die Universität Wrocław setzt sich seit Jahrzehnten für die Erforschung schlesisch-österreichischer Kulturbeziehungen ein. Historiker, Kultur- und Musikwissenschaftler, Kunsthistoriker und nicht zuletzt Germanisten untersuchen Zeugnisse einer durch die österreichische Einflusssphäre bedingten facettenreichen Kulturentwicklung in der Provinz Schlesien, und zwar nicht nur im Zeitraum von 1526 bis 1742, als das Land an der Oder ein Teil der Habsburgermonarchie war, sondern auch im 19. und 20. Jahrhundert und dann in der Ersten wie auch der Zweiten Republik.

Der von Krzysztof Huszcza und Edward Białek herausgegebene Band widmet sich Schlesien in seiner Beziehung zur Habsburgermonarchie und zur Ersten Republik und der nunmehr polnischen Stadt Wrocław in ihrer Beziehung zum heutigen Österreich. Von jeher bereicherten Schlesier das kulturelle Leben der Habsburgermonarchie und anschließend der Republik: Heinrich Laube aus dem niederschlesischen Sprottau, der erfolgreiche Burgtheater-Direktor, Karl von Holtei aus Obernigk, der ebenfalls die Leitung eines österreichischen Theaterhauses innehatte, Carl Weisflog aus Sagan, dessen Texte den großen Johann Nestroy inspirierten, der Breslauer Friedrich Beckmann, der zum Lieblingsschauspieler des Wiener Publikums wurde, Max Kalbeck, auch ein Sohn der Odermetropole, der sich zum österreichischen Papst der Musikkritik emporzuarbeiten wusste … Dies sind nur wenige von zahlreichen schlesischen Intellektuellen – Grenzgängern zwischen den Kulturen –, die den schlesisch-österreichischen Kulturaustausch geprägt haben. Noch heute sind die moderne österreichische Kunst und Literatur in Schlesien präsent: Nur am Beispiel der Breslauer Kulturszene lässt sich die Attraktivität des Schaffens von Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek, Peter Handke und Peter Turrini für polnische Zuschauer und Leser unter Beweis stellen.

Aktualisiert: 2023-06-20

> findR *

Die Universität Wrocław setzt sich seit Jahrzehnten für die Erforschung schlesisch-österreichischer Kulturbeziehungen ein. Historiker, Kultur- und Musikwissenschaftler, Kunsthistoriker und nicht zuletzt Germanisten untersuchen Zeugnisse einer durch die österreichische Einflusssphäre bedingten facettenreichen Kulturentwicklung in der Provinz Schlesien, und zwar nicht nur im Zeitraum von 1526 bis 1742, als das Land an der Oder ein Teil der Habsburgermonarchie war, sondern auch im 19. und 20. Jahrhundert und dann in der Ersten wie auch der Zweiten Republik.

Der von Krzysztof Huszcza und Edward Białek herausgegebene Band widmet sich Schlesien in seiner Beziehung zur Habsburgermonarchie und zur Ersten Republik und der nunmehr polnischen Stadt Wrocław in ihrer Beziehung zum heutigen Österreich. Von jeher bereicherten Schlesier das kulturelle Leben der Habsburgermonarchie und anschließend der Republik: Heinrich Laube aus dem niederschlesischen Sprottau, der erfolgreiche Burgtheater-Direktor, Karl von Holtei aus Obernigk, der ebenfalls die Leitung eines österreichischen Theaterhauses innehatte, Carl Weisflog aus Sagan, dessen Texte den großen Johann Nestroy inspirierten, der Breslauer Friedrich Beckmann, der zum Lieblingsschauspieler des Wiener Publikums wurde, Max Kalbeck, auch ein Sohn der Odermetropole, der sich zum österreichischen Papst der Musikkritik emporzuarbeiten wusste … Dies sind nur wenige von zahlreichen schlesischen Intellektuellen – Grenzgängern zwischen den Kulturen –, die den schlesisch-österreichischen Kulturaustausch geprägt haben. Noch heute sind die moderne österreichische Kunst und Literatur in Schlesien präsent: Nur am Beispiel der Breslauer Kulturszene lässt sich die Attraktivität des Schaffens von Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek, Peter Handke und Peter Turrini für polnische Zuschauer und Leser unter Beweis stellen.

Aktualisiert: 2023-06-20

> findR *

Die Universität Wrocław setzt sich seit Jahrzehnten für die Erforschung schlesisch-österreichischer Kulturbeziehungen ein. Historiker, Kultur- und Musikwissenschaftler, Kunsthistoriker und nicht zuletzt Germanisten untersuchen Zeugnisse einer durch die österreichische Einflusssphäre bedingten facettenreichen Kulturentwicklung in der Provinz Schlesien, und zwar nicht nur im Zeitraum von 1526 bis 1742, als das Land an der Oder ein Teil der Habsburgermonarchie war, sondern auch im 19. und 20. Jahrhundert und dann in der Ersten wie auch der Zweiten Republik.

Der von Krzysztof Huszcza und Edward Białek herausgegebene Band widmet sich Schlesien in seiner Beziehung zur Habsburgermonarchie und zur Ersten Republik und der nunmehr polnischen Stadt Wrocław in ihrer Beziehung zum heutigen Österreich. Von jeher bereicherten Schlesier das kulturelle Leben der Habsburgermonarchie und anschließend der Republik: Heinrich Laube aus dem niederschlesischen Sprottau, der erfolgreiche Burgtheater-Direktor, Karl von Holtei aus Obernigk, der ebenfalls die Leitung eines österreichischen Theaterhauses innehatte, Carl Weisflog aus Sagan, dessen Texte den großen Johann Nestroy inspirierten, der Breslauer Friedrich Beckmann, der zum Lieblingsschauspieler des Wiener Publikums wurde, Max Kalbeck, auch ein Sohn der Odermetropole, der sich zum österreichischen Papst der Musikkritik emporzuarbeiten wusste … Dies sind nur wenige von zahlreichen schlesischen Intellektuellen – Grenzgängern zwischen den Kulturen –, die den schlesisch-österreichischen Kulturaustausch geprägt haben. Noch heute sind die moderne österreichische Kunst und Literatur in Schlesien präsent: Nur am Beispiel der Breslauer Kulturszene lässt sich die Attraktivität des Schaffens von Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek, Peter Handke und Peter Turrini für polnische Zuschauer und Leser unter Beweis stellen.

Aktualisiert: 2023-06-20

> findR *

Die Universität Wrocław setzt sich seit Jahrzehnten für die Erforschung schlesisch-österreichischer Kulturbeziehungen ein. Historiker, Kultur- und Musikwissenschaftler, Kunsthistoriker und nicht zuletzt Germanisten untersuchen Zeugnisse einer durch die österreichische Einflusssphäre bedingten facettenreichen Kulturentwicklung in der Provinz Schlesien, und zwar nicht nur im Zeitraum von 1526 bis 1742, als das Land an der Oder ein Teil der Habsburgermonarchie war, sondern auch im 19. und 20. Jahrhundert und dann in der Ersten wie auch der Zweiten Republik.

Der von Krzysztof Huszcza und Edward Białek herausgegebene Band widmet sich Schlesien in seiner Beziehung zur Habsburgermonarchie und zur Ersten Republik und der nunmehr polnischen Stadt Wrocław in ihrer Beziehung zum heutigen Österreich. Von jeher bereicherten Schlesier das kulturelle Leben der Habsburgermonarchie und anschließend der Republik: Heinrich Laube aus dem niederschlesischen Sprottau, der erfolgreiche Burgtheater-Direktor, Karl von Holtei aus Obernigk, der ebenfalls die Leitung eines österreichischen Theaterhauses innehatte, Carl Weisflog aus Sagan, dessen Texte den großen Johann Nestroy inspirierten, der Breslauer Friedrich Beckmann, der zum Lieblingsschauspieler des Wiener Publikums wurde, Max Kalbeck, auch ein Sohn der Odermetropole, der sich zum österreichischen Papst der Musikkritik emporzuarbeiten wusste … Dies sind nur wenige von zahlreichen schlesischen Intellektuellen – Grenzgängern zwischen den Kulturen –, die den schlesisch-österreichischen Kulturaustausch geprägt haben. Noch heute sind die moderne österreichische Kunst und Literatur in Schlesien präsent: Nur am Beispiel der Breslauer Kulturszene lässt sich die Attraktivität des Schaffens von Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek, Peter Handke und Peter Turrini für polnische Zuschauer und Leser unter Beweis stellen.

Aktualisiert: 2023-06-20

> findR *

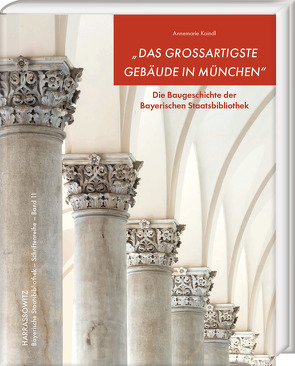

In diesem Bildband mit rund 200 Fotografien, Abbildungen und Plänen wird die bewegte Baugeschichte der Bayerischen Staatsbibliothek seit ihrer Gründung im Jahr 1558 vorgestellt. Dabei finden auch die historischen und organisatorischen Rahmenbedingungen Beachtung. Nach Vorstellung der ersten Standorte der Hofbibliothek liegt der Schwerpunkt auf dem 1843 bezogenen, von Friedrich von Gärtner geplanten und realisierten Gebäude: laut König Ludwig I. von Bayern „Das großartigste Gebäude Münchens“ – und ein viel beachtetes Wahrzeichen an der Münchner Ludwigstraße. In Text und Bild werden Bau und Ausstattung des Prachtgebäudes vorgestellt, seine ständigen Anpassungen an die Herausforderungen des Bibliotheksbetriebs, die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg sowie der Wiederaufbau, der zugleich von Modernisierung und Neukonzeption geprägt war.

Heute präsentiert sich die Bayerische Staatsbibliothek als Schatzhaus des schriftlichen und visuellen Kulturerbes, als Innovationszentrum für digitale Technologien und Services ebenso wie als multimedialer Informationsdienstleister und „Dritter Ort“ für Wissenschaft, Studium und Lehre. Die Publikation präsentiert 465 Jahre Baugeschichte. Sie illustriert das Damals und Heute der ewigen Baustelle „Bayerische Staatsbibliothek“ als Gedächtnisinstitution von Weltrang und zeigt einmal mehr: Nur was sich ändert, bleibt!

Aktualisiert: 2023-06-21

> findR *

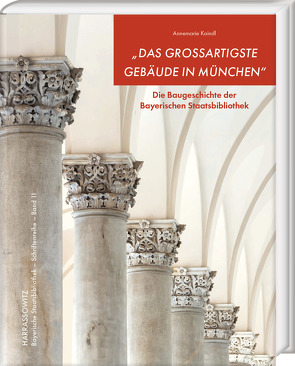

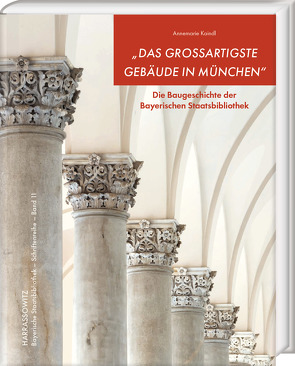

In diesem Bildband mit rund 200 Fotografien, Abbildungen und Plänen wird die bewegte Baugeschichte der Bayerischen Staatsbibliothek seit ihrer Gründung im Jahr 1558 vorgestellt. Dabei finden auch die historischen und organisatorischen Rahmenbedingungen Beachtung. Nach Vorstellung der ersten Standorte der Hofbibliothek liegt der Schwerpunkt auf dem 1843 bezogenen, von Friedrich von Gärtner geplanten und realisierten Gebäude: laut König Ludwig I. von Bayern „Das großartigste Gebäude Münchens“ – und ein viel beachtetes Wahrzeichen an der Münchner Ludwigstraße. In Text und Bild werden Bau und Ausstattung des Prachtgebäudes vorgestellt, seine ständigen Anpassungen an die Herausforderungen des Bibliotheksbetriebs, die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg sowie der Wiederaufbau, der zugleich von Modernisierung und Neukonzeption geprägt war.

Heute präsentiert sich die Bayerische Staatsbibliothek als Schatzhaus des schriftlichen und visuellen Kulturerbes, als Innovationszentrum für digitale Technologien und Services ebenso wie als multimedialer Informationsdienstleister und „Dritter Ort“ für Wissenschaft, Studium und Lehre. Die Publikation präsentiert 465 Jahre Baugeschichte. Sie illustriert das Damals und Heute der ewigen Baustelle „Bayerische Staatsbibliothek“ als Gedächtnisinstitution von Weltrang und zeigt einmal mehr: Nur was sich ändert, bleibt!

Aktualisiert: 2023-06-21

> findR *

In diesem Bildband mit rund 200 Fotografien, Abbildungen und Plänen wird die bewegte Baugeschichte der Bayerischen Staatsbibliothek seit ihrer Gründung im Jahr 1558 vorgestellt. Dabei finden auch die historischen und organisatorischen Rahmenbedingungen Beachtung. Nach Vorstellung der ersten Standorte der Hofbibliothek liegt der Schwerpunkt auf dem 1843 bezogenen, von Friedrich von Gärtner geplanten und realisierten Gebäude: laut König Ludwig I. von Bayern „Das großartigste Gebäude Münchens“ – und ein viel beachtetes Wahrzeichen an der Münchner Ludwigstraße. In Text und Bild werden Bau und Ausstattung des Prachtgebäudes vorgestellt, seine ständigen Anpassungen an die Herausforderungen des Bibliotheksbetriebs, die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg sowie der Wiederaufbau, der zugleich von Modernisierung und Neukonzeption geprägt war.

Heute präsentiert sich die Bayerische Staatsbibliothek als Schatzhaus des schriftlichen und visuellen Kulturerbes, als Innovationszentrum für digitale Technologien und Services ebenso wie als multimedialer Informationsdienstleister und „Dritter Ort“ für Wissenschaft, Studium und Lehre. Die Publikation präsentiert 465 Jahre Baugeschichte. Sie illustriert das Damals und Heute der ewigen Baustelle „Bayerische Staatsbibliothek“ als Gedächtnisinstitution von Weltrang und zeigt einmal mehr: Nur was sich ändert, bleibt!

Aktualisiert: 2023-06-21

> findR *

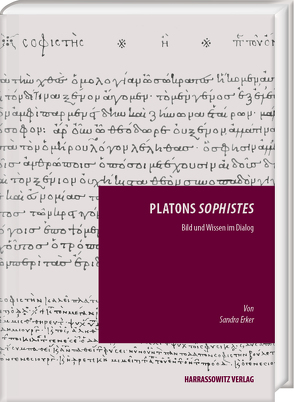

Im Sophistes lässt Platon von den Gesprächspartnern aushandeln, ob und wie der Philosoph das Wesen des Sophisten mit den Mitteln der Dialektik zu erschließen vermag. Mit Angler und Maler treten im Dialog zwei Paradeigmata gegenüber, mit denen die Dialogpartner in einem dihairetischen Verfahren die Jagd nach dem schwer zu fangenden Sophisten im Bereich von Wissen, Meinung, Bildlichkeit und falscher Rede verfolgen und die Grundlagen der eigenen Erkenntnissuche an dem epistemisch prekären Gegenstand selbst hinterfragen.

Die Studie von Sandra Erker unternimmt eine Gesamtinterpretation des Dialogs, die das wissensgenerierende Potential auswertet, das dem Dialog als argumentative und kompositionelle Einheit beizumessen ist. In Auseinandersetzung mit dem Parmenideischen Seinsbegriff müssen im Sophistes die Grenzen dessen, was erkenn- und wissbar ist, neu ausgelotet werden. Dabei geht es konkret darum, ob Nichtsein etwas ist, was zu diesem erweiterten Spektrum des Seienden gerechnet werden kann oder nicht. Denn mit dem Bild der Jagd auf den Sophisten, das den ganzen Dialog durchzieht, inszeniert Platon im Sophistes selbst mit und an den Dialogpartnern für den Leser den Reinigungsprozess, der die Seele von ihren falschen Meinungen befreit, sie mit Hilfe der Dialektik auf die Prinzipien des Seins umwendet und zu täuschungsfreier Erkenntnissuche befähigt. Auf der Suche nach sicherer Erkenntnis muss der Philosoph das Verfahren der Dialektik fundieren und an dem Sophisten in seiner Wirkmacht unter Beweis stellen.

Aktualisiert: 2023-06-20

> findR *

Im Sophistes lässt Platon von den Gesprächspartnern aushandeln, ob und wie der Philosoph das Wesen des Sophisten mit den Mitteln der Dialektik zu erschließen vermag. Mit Angler und Maler treten im Dialog zwei Paradeigmata gegenüber, mit denen die Dialogpartner in einem dihairetischen Verfahren die Jagd nach dem schwer zu fangenden Sophisten im Bereich von Wissen, Meinung, Bildlichkeit und falscher Rede verfolgen und die Grundlagen der eigenen Erkenntnissuche an dem epistemisch prekären Gegenstand selbst hinterfragen.

Die Studie von Sandra Erker unternimmt eine Gesamtinterpretation des Dialogs, die das wissensgenerierende Potential auswertet, das dem Dialog als argumentative und kompositionelle Einheit beizumessen ist. In Auseinandersetzung mit dem Parmenideischen Seinsbegriff müssen im Sophistes die Grenzen dessen, was erkenn- und wissbar ist, neu ausgelotet werden. Dabei geht es konkret darum, ob Nichtsein etwas ist, was zu diesem erweiterten Spektrum des Seienden gerechnet werden kann oder nicht. Denn mit dem Bild der Jagd auf den Sophisten, das den ganzen Dialog durchzieht, inszeniert Platon im Sophistes selbst mit und an den Dialogpartnern für den Leser den Reinigungsprozess, der die Seele von ihren falschen Meinungen befreit, sie mit Hilfe der Dialektik auf die Prinzipien des Seins umwendet und zu täuschungsfreier Erkenntnissuche befähigt. Auf der Suche nach sicherer Erkenntnis muss der Philosoph das Verfahren der Dialektik fundieren und an dem Sophisten in seiner Wirkmacht unter Beweis stellen.

Aktualisiert: 2023-06-20

> findR *

Seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1949 haben sich bis heute zwanzig Bundesminister der Finanzen um die öffentlichen Finanzen und das Steuerwesen unseres Landes gekümmert. Ihre Namen sind, bis auf wenige Ausnahmen, in der Öffentlichkeit kaum noch bekannt. Fritz Schäffer war der erste Bundesfinanzminister und ein strenger Kassenwart, der sogar einen erheblichen Überschuss in seiner Amtszeit beim Bundeshaushalt erwirtschaftete. Dies führte letztlich zu seiner Ablösung, weil man ihm – dies stelle man sich heute einmal vor! – eine „schädliche Hortungspolitik“ vorwarf. Von den zuletzt amtierenden Ministern ist vielen vielleicht noch der Name Peer Steinbrück geläufig, gegebenenfalls noch Wolfgang Schäuble, der mit der sogenannten schwarzen Null in Verbindung gebracht wird. Selbst Helmut Schmidt (ja, auch der war mal Bundesfinanzminister!) ist wohl nur als Elder Statesman und ehemaliger Bundeskanzler in Erinnerung geblieben. Die Namen Alex Möller, Rolf Dahlgrün, Franz Etzel kennen nur noch die Fachleute. Und das, was sie zu sagen hatten aus der Verpflichtung ihres Amtes heraus, ist zwar nicht verloren gegangen, aber heute gänzlich unbekannt.

Die Bibliografie der Bundesminister der Finanzen bietet nun ein umfassendes Verzeichnis aller Veröffentlichungen von den Bundesfinanzministern selbst als auch über sie und umfasst einen Zeitraum von einem Dreivierteljahrhundert bundesdeutscher Finanz- und Steuerpolitik. Eine Dokumentation, die es bisher so nicht gab. Wer sich darauf einlässt, wird so manches Überraschende erfahren, vielleicht auf ein Bonmot stoßen, wie „Ich dacht‘, mich tritt ein Pferd“ von Hans Apel, das zum geflügelten Wort geworden ist oder auch, sehr ergiebig, die Einlassungen von Franz Josef Strauß und sein Auftreten in der Öffentlichkeit.

Aktualisiert: 2023-06-20

> findR *

Der von Ivan Hrůša und Frauke Weiershäuser herausgegebene zweiteilige Band bietet die kritische Edition von 116 keilschriftlichen Manuskripten sogenannter lexikalischer Texte, die im Stadtgebiet von Assur, der einstigen Hauptstadt des assyrischen Reichs, geborgen wurden und sich im Vorderasiatischen Museum zu Berlin befinden. Im Mittelpunkt des dritten und letzten Teils des mehrbändigen Werks Lexikalische Texte stehen Keilschriftzeichenlisten, die in mittel- und neuassyrischer Zeit (12.–7. Jh. v. Chr.) dem Lernenden die Dimensionen des Keilschriftsystems in seinen unterschiedlichen Komplexitätsgraden erschließen und ihn überdies mit der Keilschriftpaläographie vertraut machen sollten. Sie legen Zeugnis ab von der langen, ins 4. vorchristliche Jahrtausend zurückgehenden lexikographischen Tradition Mesopotamiens, die dort mit der Entwicklung von Schreibkultur und Gelehrsamkeit einherging. Neben einigen wenigen Nachträgen zu den Bänden KAL 8 und KAL 11 werden auch 39 Bruchstücke lexikalischer Keilschrifttexte vorgelegt, deren genaue Bestimmung derzeit noch nicht gelingt.

Eine ausführliche Einleitung, ein Katalog, Glossare und Indizes erschließen die in KAL 14 vorgelegten Schriftdokumente. Zeichnungen und Fotografien veranschaulichen deren Erhaltungszustand und epigraphischen Befund und vermitteln einen Eindruck von ihrer charakteristischen formalen Gestaltung.

Aktualisiert: 2023-06-20

> findR *

MEHR ANZEIGEN

Oben: Publikationen von Harrassowitz Verlag

Informationen über buch-findr.de: Sie sind auf der Suche nach frischen Ideen, innovativen Arbeitsmaterialien,

Informationen zu Musik und Medien oder spannenden Krimis? Vielleicht finden Sie bei Harrassowitz Verlag was Sei suchen.

Neben praxiserprobten Unterrichtsmaterialien und Arbeitsblättern finden Sie in unserem Verlags-Verzeichnis zahlreiche Ratgeber

und Romane von vielen Verlagen. Bücher machen Spaß, fördern die Fantasie, sind lehrreich oder vermitteln Wissen. Harrassowitz Verlag hat vielleicht das passende Buch für Sie.

Weitere Verlage neben Harrassowitz Verlag

Im Weiteren finden Sie Publikationen auf band-findr-de auch von folgenden Verlagen und Editionen:

Qualität bei Verlagen wie zum Beispiel bei Harrassowitz Verlag

Wie die oben genannten Verlage legt auch Harrassowitz Verlag besonderes Augenmerk auf die

inhaltliche Qualität der Veröffentlichungen.

Für die Nutzer von buch-findr.de:

Sie sind Leseratte oder Erstleser? Benötigen ein Sprachbuch oder möchten die Gedanken bei einem Roman schweifen lassen?

Sie sind musikinteressiert oder suchen ein Kinderbuch? Viele Verlage mit ihren breit aufgestellten Sortimenten bieten für alle Lese- und Hör-Gelegenheiten das richtige Werk. Sie finden neben