Bach und Reger im Zentrum – diese Aussage steht für das Wirken Gerhard Weinbergers, dem die Festschrift zugeeignet ist. Die hier versammelten Texte widmen sich inhaltlich aber nicht nur Bach und Reger, sondern spannen einen weiten Bogen, der von Komponisten- bzw. Werkporträts über Quellenstudien, Fragen der Didaktik des Improvisationsunterrichts und der Zukunft des „Geschwisterpaars“ Schul- und Kirchenmusik bis hin zur Orgelbau-Thematik reicht. Eher persönlich gehaltene Beiträge ergänzen die wissenschaftlich-fachlich ausgerichteten Texte. Eine umfangreiche Dokumentation der Herausgebertätigkeit des Widmungsträgers sowie seines künstlerischen Wirkens, wie es sich in Schallplatten bzw.

CD-Aufnahmen niedergeschlagen hat, runden diese Publikation ab.

Aktualisiert: 2023-06-08

Autor:

Hans Bäßler,

Katrin Bibiella,

Christfried Brödel,

Friedhelm Brusniak,

Jürgen Buchner,

Friedhelm Flamme,

Wolfgang Haas,

Maryam Haiawi,

Marlene Hinterberger,

Ikarus Kaiser,

Robert Knappe,

Christiane Michel-Ostertun,

Ortwin Nimczik,

Tina Oehm-Ludwig,

Jürgen Schaarwächter,

Benno Schachtner,

Christian Scheffler,

Paul Thissen,

Peter Wittrich

Bach und Reger im Zentrum – diese Aussage steht für das Wirken Gerhard Weinbergers, dem die Festschrift zugeeignet ist. Die hier versammelten Texte widmen sich inhaltlich aber nicht nur Bach und Reger, sondern spannen einen weiten Bogen, der von Komponisten- bzw. Werkporträts über Quellenstudien, Fragen der Didaktik des Improvisationsunterrichts und der Zukunft des „Geschwisterpaars“ Schul- und Kirchenmusik bis hin zur Orgelbau-Thematik reicht. Eher persönlich gehaltene Beiträge ergänzen die wissenschaftlich-fachlich ausgerichteten Texte. Eine umfangreiche Dokumentation der Herausgebertätigkeit des Widmungsträgers sowie seines künstlerischen Wirkens, wie es sich in Schallplatten bzw.

CD-Aufnahmen niedergeschlagen hat, runden diese Publikation ab.

Aktualisiert: 2023-05-31

Autor:

Hans Bäßler,

Katrin Bibiella,

Christfried Brödel,

Friedhelm Brusniak,

Jürgen Buchner,

Friedhelm Flamme,

Wolfgang Haas,

Maryam Haiawi,

Marlene Hinterberger,

Ikarus Kaiser,

Robert Knappe,

Christiane Michel-Ostertun,

Ortwin Nimczik,

Tina Oehm-Ludwig,

Jürgen Schaarwächter,

Benno Schachtner,

Christian Scheffler,

Paul Thissen,

Peter Wittrich

Die Festlichkeiten zu Geburt und Taufe, zu Thronbesteigung und Volljährigkeit, zu Königsweihe und Vermählung

Ludwigs XIV. folgten jeweils einem lange tradierten, kulturell tief verankerten Muster. Ob es sich bei den königlichen

Statuspassagen um ein Übergangsritual im engeren Sinne handelte, bei welchem die Mitwirkung von Kirchenvertretern

erforderlich war, oder ob ein primär politisch motiviertes Zeremoniell ausagiert wurde, war dabei immer auch an der

musikalischen Gestaltung erkennbar. Die Übergänge, die in den einzelnen Ritualkomplexen soziale und politische

Ordnung transformativ her stellten, wurden im Nachgang stets durch ein breites Spektrum sinnlich erfahrbarer

Spektakel konfirmativ dar gestellt. Wichtiger als die Frage, welche oder wessen Musik gespielt wurde, ist hierbei jeweils die Frage, welche Musiker vor, während und nach den jeweiligen Handlungselementen auf welchen Instrumenten spielten. Durch die Verknüpfung mit dem Konzept der drei Körper des Königs („natürlich“, „ heilig“ und „politisch“) wird in dieser Studie erstmals demonstriert, dass die Auswahl von Musik und der Einsatz von Musikern bei den Statuspassagen des Sonnenkönigs einem klaren, aber bisher übersehenen Prinzip folgten.

Aktualisiert: 2023-05-31

> findR *

Bach und Reger im Zentrum – diese Aussage steht für das Wirken Gerhard Weinbergers, dem die Festschrift zugeeignet ist. Die hier versammelten Texte widmen sich inhaltlich aber nicht nur Bach und Reger, sondern spannen einen weiten Bogen, der von Komponisten- bzw. Werkporträts über Quellenstudien, Fragen der Didaktik des Improvisationsunterrichts und der Zukunft des „Geschwisterpaars“ Schul- und Kirchenmusik bis hin zur Orgelbau-Thematik reicht. Eher persönlich gehaltene Beiträge ergänzen die wissenschaftlich-fachlich ausgerichteten Texte. Eine umfangreiche Dokumentation der Herausgebertätigkeit des Widmungsträgers sowie seines künstlerischen Wirkens, wie es sich in Schallplatten bzw.

CD-Aufnahmen niedergeschlagen hat, runden diese Publikation ab.

Aktualisiert: 2023-05-31

Autor:

Hans Bäßler,

Katrin Bibiella,

Christfried Brödel,

Friedhelm Brusniak,

Jürgen Buchner,

Friedhelm Flamme,

Wolfgang Haas,

Maryam Haiawi,

Marlene Hinterberger,

Ikarus Kaiser,

Robert Knappe,

Christiane Michel-Ostertun,

Ortwin Nimczik,

Tina Oehm-Ludwig,

Jürgen Schaarwächter,

Benno Schachtner,

Christian Scheffler,

Paul Thissen,

Peter Wittrich

Die Festlichkeiten zu Geburt und Taufe, zu Thronbesteigung und Volljährigkeit, zu Königsweihe und Vermählung

Ludwigs XIV. folgten jeweils einem lange tradierten, kulturell tief verankerten Muster. Ob es sich bei den königlichen

Statuspassagen um ein Übergangsritual im engeren Sinne handelte, bei welchem die Mitwirkung von Kirchenvertretern

erforderlich war, oder ob ein primär politisch motiviertes Zeremoniell ausagiert wurde, war dabei immer auch an der

musikalischen Gestaltung erkennbar. Die Übergänge, die in den einzelnen Ritualkomplexen soziale und politische

Ordnung transformativ her stellten, wurden im Nachgang stets durch ein breites Spektrum sinnlich erfahrbarer

Spektakel konfirmativ dar gestellt. Wichtiger als die Frage, welche oder wessen Musik gespielt wurde, ist hierbei jeweils die Frage, welche Musiker vor, während und nach den jeweiligen Handlungselementen auf welchen Instrumenten spielten. Durch die Verknüpfung mit dem Konzept der drei Körper des Königs („natürlich“, „ heilig“ und „politisch“) wird in dieser Studie erstmals demonstriert, dass die Auswahl von Musik und der Einsatz von Musikern bei den Statuspassagen des Sonnenkönigs einem klaren, aber bisher übersehenen Prinzip folgten.

Aktualisiert: 2023-04-20

> findR *

Thomas Selle (1599–1663) zählte zu den prominentesten Komponisten im deutschsprachigen Raum seiner Zeit. Als Hamburger Kantor am Johanneum, an den Hauptkirchen und am Dom prägte er ab 1641 maßgeblich das reichhaltige Musikleben der Hansestadt. Die hohen künstlerischen Erwartungen des anspruchsvollen Publikums spiegeln sich unübersehbar in seinen Kompositionen wider.

Das Selle-Verzeichnis bietet erstmalig eine komplette Auflistung des überlieferten Schaffens. In dem quellenbasierten und mit über 1.000 Notenbeispielen illustrierten Katalog sind sämtliche geistliche und weltliche Kompositionen, Bearbeitungen fremder Werke, Schriften, Notizen und aufführungspraktische Aufzeichnungen von Selles Hand erfasst.

Aktualisiert: 2023-04-06

> findR *

Georg Philipp Telemanns Kompositionen für die Gottesdienste an den Sonn- und Festtagen des Kirchenjahres bildeten im 18. Jahrhundert ein weitverbreitetes Repertoire protestantischer Kirchenmusik. Vorzugsweise konzipierte Telemann sie in Jahrgängen, deren einzelne Kirchenmusiken durch formale und stilistische Gemeinsamkeiten geprägt sind. Auf diese Physiognomien, die auf vielfältigen Korrelationen von Text und Musik basieren, nehmen zeitgenössische Jahrgangsbezeichnungen mitunter Bezug.

Der sogenannte Sicilianische Jahrgang auf Texte des Eisenacher Regierungssekretärs Johann Friedrich Helbig (1680–1722) entstand im Auftrag des Herzogs Johann Wilhelm von Sachsen-Eisenach, dessen „Kapellmeister von Haus aus“ Telemann seit 1717 war. Die Musik erfreute sich über Eisenach hinaus großer Beliebtheit. Aufführungen lassen sich in Bayreuth, Frankfurt am Main, Hamburg, Roßla und Zerbst nachweisen sowie für weitere Orte annehmen. Die vorliegende

Arbeit untersucht die Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte des Jahrgangs sowie seine textliche und musikalische Spezifik. Dabei wird auch auf die Frage eingegangen, inwieweit Merkmale eines „sicilianischen Stils“ auszumachen sind und mit den zum Topos gewordenen Vorstellungen von arkadischer Musik harmonieren. Im Rahmen einer umfangreichen quellenphilologischen Dokumentation werden Schreiberfragen, aufführungspraktische Phänomene und Bearbeitungsprozesse diskutiert.

Aktualisiert: 2023-03-09

> findR *

Händel komponierte die Serenata Parnasso in festa anlässlich der Hochzeit von Prinzessin Anne, der ältesten Tochter von König Georg II., mit Prinz Wilhelm IV. von Oranien am 14. März 1734 in London. Das Werk kam am Vorabend der Trauung im King’s Theatre am Haymarket zur Aufführung und bot dem Publikum mit der mythologischen Hochzeitsthematik, der

prächtigen Inszenierung und der reichen Musik ein einmaliges Erlebnis. Es enthält etliche Musiksätze aus dem Oratorium Athalia, das Händel acht Monate zuvor, am 10. Juli 1733, am Sheldonian Theatre in Oxford erstaufgeführt hatte. Daneben entlehnte Händel noch aus der Oper Radamisto, dem Oratorium Il trionfo del Tempo e del Disinganno und der Kantate Delirio amoroso. Die vielen musikalischen Übernahmen in der Serenata werfen Fragen zur Arbeitsweise Händels und des nicht namentlich bekannten Dichters auf, die in dieser Arbeit gründlich und mit geradezu kriminalistischem Spürsinn untersucht werden. Mitunter erweckt die spannende Spurensuche den Eindruck, als habe die Autorin Händel bei seiner Arbeit über die Schulter geschaut.

Ausgezeichnet mit dem Internationalen Händel-Forschungspreis

Aktualisiert: 2022-08-18

> findR *

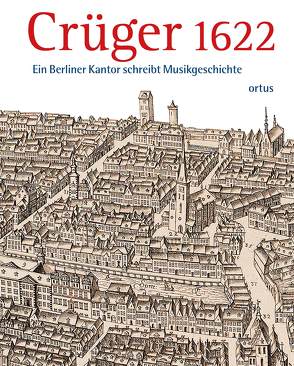

Von 1622 bis 1662 hatte Johann Crüger das Kantorenamt an der Berliner Nikolaikirche inne und war zugleich Lehrer am

Berlinischen Gymnasium zum Grauen Kloster. In diesen Jahren erlebte Berlin eine bis dahin unerreichte musikalische

Blüte. Zusammen mit Paul Gerhardt und anderen Dichtern schuf der Nikolaikantor heute in der ganzen Welt gesungene

Lieder. Nie zuvor wurde das Werk und Wirken Johann Crügers aus so unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet wie in diesem Buch. Weit über musik- und kirchengeschichtliche Aspekte hinaus wird sein Leben und Schaffen in die Berliner Stadt- und Kulturgeschichte des 17. Jahrhunderts eingebettet. Der Band wartet nicht zuletzt mit neuen Entdeckungen und Erkenntnissen auf. Mit zahlreichen kulturgeschichtlich authentischen Illustrationen wird ein plastisches Bild dieser Zeit vermittelt. Die Ansprüche eines wissenschaftlichen Standardwerks sind mit denen eines Lese- und Bilderbuchs verbunden, das auch ein breiteres kulturhistorisch interessiertes Publikum zur anregenden und informativen Lektüre einlädt.

Aktualisiert: 2022-06-02

Autor:

Ingeborg Allihn,

Albrecht Henkys,

Konrad Klek,

Lars Klingberg,

Susanne Knackmuß,

Hans-Otto Korth,

Ekkehard Krüger,

Fynn Liess,

Wolfgang Miersemann,

Bernhard Schmidt,

Susanne Weichenhan,

Dorothea Wendebourg

Gedruckte Texthefte zu Vokalwerken des 17. und 18. Jahrhunderts sind für die musikwissenschaftliche Forschung von großer Bedeutung, da die auf den Titelseiten üblicherweise angegebenen Aufführungsdaten und -orte vielfach genauere Angaben über die Entstehungszeit und Aufführungsgeschichte eines Werkes enthalten als autographe Notenmanuskripte und zeitgenössische Abschriften. Die Russische Nationalbibliothek in St. Petersburg ist eine einzigartige Sammelstätte dieser Quellen. Der vorliegende Katalog erschließt erstmals den Gesamtbestand der deutschen Textdrucke mit seinen zahlreichen Unika. Dabei ergeben sich wertvolle neue Erkenntnisse zu Johann Sebastian Bachs Aufführungskalender wie auch allgemein zur Leipziger Musikgeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts. Darüber hinaus erweitern die neu entdeckten Quellen den Fundus an erhaltenen Texten zu Vokalwerken von Georg Philipp Telemann (einbegriffen ein bis vor kurzem unbekanntes Passionsoratorium von 1731 sowie verschollene Bürgerkapitänsmusiken von 1725, 1727 und 1733) sowie von Theodor Christlieb Reinhold, Carl Heinrich Graun, Christoph Graupner und anderen deutschen Komponisten. In den Konvoluten finden sich auch einige gedruckte Kompositionen, darunter Werke des Königsberger Kantors Georg Riedel und unbekannte Motetten von Johann Kuhnau. Mehrere Werke von Michael Jacobi, Friedrich Funcke und Christian Flor wurden wiederentdeckt. Die beiden Bände möchten einen Beitrag zur Erforschung der deutschen Musikgeschichte des Barock leisten.

Aktualisiert: 2022-10-06

> findR *

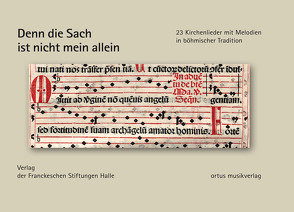

Es werden 23 deutsche Kirchenlieder bzw. geistliche Gesänge vorgestellt, die sich zu Zeugen für die Ausbildung und Festigung eines in das aufstrebende Kirchenlied reichenden melodischen ,Jargons' auf der Grundlage "böhmischen" Repertoires aufrufen lassen. Es werden Grundlagen für ein Verständnis der Kirchenlied-Melodik des 16. Jahrhunderts vermittelt. Die ausgewählten Lieder werden in einer oder sogar mehreren Fassungen vorgestellt und melodiegeschichtlich kommentiert. Die Rezeption des Repertoires wird besonders anhand der "Praxis pietatis melica" von Johann Crüger und des Freylinghausenschen Gesangbuches behandelt.

Aktualisiert: 2021-12-09

> findR *

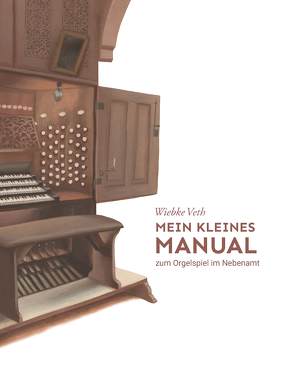

Sie ist das größte und das teuerste Musikinstrument. Sie füllt große Kirchenräume mit vielstimmigen Klangfarben und doch kann sie von einem einzigen Interpreten gespielt werden. Sie ist ein komplexes Miteinander von mechanischen und pneumatischen Apparaturen. Sie hat so viele Schalter, Hebel, Tasten und Züge und ist doch eine Einheit. Sie ist ein Kind der Geschichte, hat vielfältige Stile gehört, verschiedene Meister gekannt, mannigfaltige Fassaden gezeigt und sich in

allerhand Richtungen entwickelt. Die Orgel ist ein ganz und gar außergewöhnliches Instrument, in ihren kleinsten Formen

oft kaum beachtet, in ihren größten Formen ehrfürchtig bestaunt. Diese Buch möchte ihr Beachtung schenken, ein bisschen von ihr erzählen und ein kleines Handbuch für ihre Musik, Technik und Geschichte sein – ein kleines Manual, gestaltet von einer Kirchenmusikerin im Nebenamt, die von ihrem Zugang zur Orgel erzählt.

Aktualisiert: 2021-12-09

> findR *

Die Hymnologie kann beispielhaft für die Grunderkenntnis angeführt werden, dass die menschliche Kulturgeschichte nur als ein enges Geflecht gegenseitiger Beeinflussung verstanden werden kann. Modellhaft kann diese mit dem vorliegenden Liederbüchlein gezeigt werden, in dem 23 deutsche geistliche Gesänge mit ihren böhmischen Traditionen vorgestellt werden.

Die Publikation gliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil stellt die mehrheitlich für Singstimme und Tasteninstrument eingerichteten Lieder vor und lädt – wie auch schon die Vorgängerpublikationen Die güldne Sonne, Schmücke dich, o liebe Seele und Kommt nur her und helft mir singen – zum Singen und Musizieren ein. Der zweite Teil zeigt auf, warum diese Lieder zu Wegemarken der Melodik wurden. Daraus erklärt sich auch die Liedauswahl, die dahingehend getroffen und angelegt wurde, dass an ihr der Einfluss des mitteleuropäischen Raumes, vornehmlich Böhmens, auf die Ausbildung der Melodik des abendländischen, insbesondere deutschen Kirchenlieds dargelegt werden kann. Hierfür wurden Cantiones und Liedsätze aus zeitgenössischen Quellen herangezogen, aber auch eine Sequenz strophischen Baus als tragende Säule. Im Zusammenhang ergibt sich so ein Bild gewissermaßen vom Vorabend des Deutschen Kirchenlieddruckes und der ungebrochenen Ausstrahlung seiner Verständigungsgrundlagen bis an die Gegenwart heran. Zahlreiche Wiedergaben aus zeitgenössischen Quellen, mehrheitlich Gesangbüchern und Cantionalien, tragen zur Abrundung des Bildes bei.

Ein umfassendes Register nicht nur der vorgelegten, sondern auch sämtlicher in den Begleittexten genannten Gesänge wird gleichermaßen der hymnologischen Fachperson wie interessierten Laien willkommen sein.

Aktualisiert: 2021-12-02

> findR *

Als ästhetischer Neuerer in (fast) allen musikalischen Gattungen des 16. Jahrhunderts ist Orlando di Lasso nicht nur in der

Musikhistoriographie eine herausragende Rolle zugesichert. Schon zu Lebzeiten bewegte sich der Komponist in den höchsten Kreisen der kulturellen Öffentlichkeit, und unter seiner Kapellmeisterschaft entwickelte sich die Münchner Hofkapelle zum einem der wichtigsten Ensembles der europäischen Musiklandschaft. Darüber hinaus kam auch der Ordinariumsvertonung in der Frühen Neuzeit ein bedeutender Stellenwert zu.

Wenngleich die polyphone Messe an der Liturgie ausgerichtet war, blieb ihr Rang in der abendländischen Gattungshierarchie unangetastet. So überrascht es kaum, dass die kompositorische Auseinandersetzung mit dem Ordinarium Missae neben dem Magnificat den größten Raum in Lassos OEuvre einnimmt. Im Zentrum des Bandes steht die Aufarbeitung dieses exzeptionellen Repertoires auf der Grundlage unterschiedlichster historischer Quellen. Der methodische Zugriff reicht von der Untersuchung institutionsspezifischer Rahmenbedingungen über die Analyse gattungs- und liturgiegeschichtlicher Kontexte bis hin zur Einbettung in die zeitgenössischen musiktheoretischen und -ästhetischen Diskurse.

Aktualisiert: 2021-11-29

> findR *

Die Praxis der politischen Instrumentalisierung von Musik reicht weit in die Vergangenheit zurück und bis in die Gegenwart hinein. Nicht anders verhält es sich mit der politisch-ideologischen Indienstnahme von Geschichte. Vielleicht nicht ganz so alt ist die Praxis, diese beiden ganz unterschiedlichen, aber ähnlich wirkmächtigen Medien der Einflussnahme miteinander zu verknüpfen, um politische und ideologische Vorstellungen und Ziele zu propagieren und durchzusetzen. Diese Praxis

nimmt ihren Anfang mit der Ausprägung eines Repertoires historischer Musik, der man überzeitliche Gültigkeit zuspricht. Indem man diese Werke und Komponisten kanonisiert und sie damit gleichsam der Vergangenheit enthebt, macht man sie für die (jeweilige) Gegenwart, ihre Ideologie und Politik nutzbar.

Auf der Grundlage der Quellen und Daten zur Rezeption Händels wird im Band der Versuch unternommen, die Formen, Strategien und Funktionsweisen der politisch-ideologischen Instrumentalisierung von Musik der Vergangenheit im Deutschland des 20. Jahrhunderts zu systematisieren, sie vergleichend zu beschreiben und zu analysieren. Händel gilt in

Deutschland seit dem 19. Jahrhundert als eine zentrale Figur des musikalischen Erbes. Zugleich wurde er von seinen eigenen Lebzeiten an – darin vielleicht nur noch mit Beethoven vergleichbar – als ‚politischer‘ Komponist begriffen und immer wieder politisch-ideologisch instrumentalisiert, besonders augenfällig in den beiden Diktaturen des

20. Jahrhunderts. Die Quellenforschung, die ergänzend zu früheren Studien im Rahmen der vorliegenden Arbeit vorgenommen wurde, brachte weitere Dokumente und Daten zur Händel-Rezeption zum Vorschein.

Aktualisiert: 2021-11-29

> findR *

Leonardo Leos (1694–1744) Karriere als Opernkomponist begann 1714, dem Jahr der Uraufführung seiner ersten Oper "Pisistrato", und reicht bis zum Jahr 1744, in dem seine letzte Opera seria "Vologeso" entstand. Er wirkte in einer

Zeit, in der die Musiksprache des Spätbarock allmählich vom ›frühgalanten‹ Stil abgelöst wurde. Der in Apulien geborene und in Neapel ausgebildete Komponist reagierte mit höchster Sensibilität auf diesen Wandlungsprozess innerhalb der musikalischen Kultur, im Vergleich zu seinen Zeitgenossen jedoch auf eine sehr individuelle Art und Weise. Während Komponisten wie Leonardo Vinci oder Giovanni Battista Pergolesi sich den neuen Stil gänzlich zu eigen machten, integrierte Leo in diese neue Schreibweise auch ältere Stilmerkmale.

Im Panorama der ›Neapolitanischen Schule‹ stechen Leos Drammi seri als faszinierende ›Hybride‹ heraus. Um dieser besonderen stilistischen Position des Komponisten näher zu kommen, werden im vorliegenden Buch auf der Basis philologischer Untersuchungen acht der insgesamt 27 vollständig überlieferten Opern analysiert. Erkenntnisleitend sind dabei Fragen nach der Konzeption und Struktur seiner Arien, der Vergleich verschiedener Versionen seiner Werke, der Nachvollzug des kompositorischen Prozesses, das Phänomen der Selbstentlehnung sowie die Analyse der Dramaturgie von Leos Bühnenwerken. Die daneben gewonnenen philologischen Ergebnisse werden in einem Verzeichnis von Leos

Drammi seri sowie in einem Arienverzeichnis dokumentiert.

Aktualisiert: 2021-11-29

> findR *

Thomas Selle besetzte ab 1641 das Hamburger Kantorat und damit eine der attraktivsten Positionen, die das norddeutsche Musikleben im Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges zu bieten hatte. Dass die uneinnehmbare Hansestadt nicht nur zahlreiche illustre Emigranten anzog, sondern auch über eine stetig wachsende Schicht wohlhabender Bürger verfügte, bildete zusammen mit einer überwiegend aufgeschlossenen Geistlichkeit die ideale Voraussetzung für ein florierendes kulturelles Leben. Selle sollte die hohen Erwartungen nicht enttäuschen: Seine Werke zeugen gleichermaßen vom künstlerischen Geschmack des Publikums wie von den kompositorischen Ambitionen des Kantors als musikalischer Hauptperson.

Der Sammelband folgt der Absicht, eine möglichst große thematische Bandbreite abzustecken. Der Bogen reicht von

übergreifenden Aspekten der theoretischen Verortung, dem ästhetischen und liturgischen Spielraum geistlicher Musik in

Hamburg über analytische Zugriffe auf Selles Concerto-Praxis und deren Verhältnis zu italienischen oder älteren Modellen

bis hin zum Vergleich zwischen Hamburger Johanneum und Leipziger Thomasschule sowie den Fragen nach musikalischen

Hinterlassenschaften und frühneuzeitlichen Musikernetzwerken.

Aktualisiert: 2021-11-29

Autor:

Esther Dubke,

Reinmar Emans,

Katharina Hottmann,

Oliver Huck,

Bernhard Jahn,

Friederike Janott,

Joachim Kremer,

Damaris Leimgruber,

Michael Maul,

Jürgen Neubacher,

Juliane Pöche,

Ivana Rentsch,

Johann Anselm Steiger,

Reinhard Strohm,

Walter Werbeck

Johann Anastasius Freylinghausen (1670–1739) war als Theologe und zweiter Direktor der Franckeschen Stiftungen in Halle (Saale) ein enger Verbündeter von August Hermann Francke (1663–1729) beim Aufbau seines weit ausstrahlenden pädagogischen und sozialen Werkes. Freylinghausen ist der Nachwelt aber auch als Herausgeber von Gesangbüchern und Liedschöpfer in Erinnerung geblieben. Sein Geist=reiches Gesang=Buch, erstmals 1704 in Halle erschienen und schon bald nach seinem Herausgeber auch Freylinghausensches Gesangbuch genannt, erfuhr zahlreiche Nach- und Neuauflagen. Die Dimensionen seiner Wirkungsgeschichte suchen ihresgleichen.

Aus diesem mehr als 1.500 Lieder umfassenden Gesamtwerk hat Wolfgang Miersemann, der Mitherausgeber einer kritischen Edition, 24 Lieder anlässlich des 350. Geburtstags des großen Hymnologen ausgewählt und mit einem Nachwort versehen. Der Satz für Klavier, musikalisch eingerichtet von Axel Gebhardt, lädt zum eigenen Musizieren ein. Diese handliche, schön illustrierte praktische Auswahlausgabe zeigt, wie modern und beinahe tänzerisch diese Lieder noch immer auf uns wirken und dass sie zu Unrecht fast in Vergessenheit geraten sind

Aktualisiert: 2021-11-29

> findR *

Johann Anastasius Freylinghausen (1670–1739) war nicht nur Theologe und zweiter Direktor der Franckeschen Stiftungen und damit ein enger Verbündeter von August Hermann Francke (1663–1729) im Aufbau seines weit über Halle hinausstrahlenden pädagogischen und sozialen Werkes, sondern ist der Nachwelt insbesondere als Hymnologe in Erinnerung geblieben. Sein "Geist=reiches Gesang=Buch", erstmals 1704 in Halle erschienen und schon bald nach seinem Herausgeber auch Freylinghausensches Gesangbuch genannt, erfuhr zahlreiche Nach- und Neuauflagen. Diese Editi-onsgeschichte sucht in ihrer Dimension ihresgleichen und kann mit der 2020 abgeschlossenen historisch-kritischen Edition des "Geist=reichen Gesang=Buchs" und des "Neuen Geist=reichen Gesang=Buchs" (erstmals Halle 1714), bearbeitet und ediert von Dianne Marie McMullen und Wolfgang Miersemann, nachvollzogen werden. Mit diesem Werk liegt der Wissenschaft ein sehr gut zugängliches, umfassendes Kompendium vor.

Aus diesem mehr als 1.500 Lieder umfassenden Gesamtwerk hat Dr. Wolfgang Miersemann 24 Lieder anlässlich des 350. Geburtstags des großen Hymnologen ausgewählt und mit einem Nachwort versehen. Der Satz für Klavier, musikalisch eingerichtet von Axel Gebhardt, lädt zum eigenen Musizieren und Singen ein. Diese handliche, sehr schön eingerichtete kleine Edition zeigt, wie modern und beinahe tänzerisch diese Lieder noch immer auf uns wirken und dass sie zu Unrecht fast in Vergessenheit geraten sind.

Aktualisiert: 2020-10-29

> findR *

Friedrich Wilhelm Marpurg (1718–1795) gilt als einer der bedeutendsten, einflussreichsten und zugleich streitbarsten deutschen Musiktheoretiker und Musikschriftsteller des 18. Jahrhunderts. Die 300. Wiederkehr seines Geburtstages war Anlass, sich mit dieser faszinierenden Persönlichkeit im Rahmen eines interdisziplinären Symposiums in der Hansestadt Werben (Elbe), nahe dem Geburtsort Wendemark, auseinanderzusetzen. Bisher befasste sich die Musikwissenschaft vor

allem mit Marpurgs theoretischem Werk, hingegen nur gelegentlich mit seinen Kompositionen oder mit seiner Biographie. Die im vorliegenden Band vereinten Beiträge widmen sich seiner Herkunft und Lebensgeschichte sowie seinem Wirken als Musikpublizist, Musiktheoretiker und als Komponist im Kontext der geistig-kulturellen Entwicklungen zur Zeit der Aufklärung.

Aktualisiert: 2022-02-07

Autor:

Holger Böning,

Wolfgang Brandt,

Kathrin Eberl-Ruf,

Frank Norbert Gellerich,

Christoph Henzel,

Ludwig Holtmeier,

Carsten Lange,

Alexander Niemann,

Hans-Günter Ottenberg,

Heidi Ritter,

Wolfgang Ruf,

Ingo Schulz

MEHR ANZEIGEN

Oben: Publikationen von ortus musikverlag

Informationen über buch-findr.de: Sie sind auf der Suche nach frischen Ideen, innovativen Arbeitsmaterialien,

Informationen zu Musik und Medien oder spannenden Krimis? Vielleicht finden Sie bei ortus musikverlag was Sei suchen.

Neben praxiserprobten Unterrichtsmaterialien und Arbeitsblättern finden Sie in unserem Verlags-Verzeichnis zahlreiche Ratgeber

und Romane von vielen Verlagen. Bücher machen Spaß, fördern die Fantasie, sind lehrreich oder vermitteln Wissen. ortus musikverlag hat vielleicht das passende Buch für Sie.

Weitere Verlage neben ortus musikverlag

Im Weiteren finden Sie Publikationen auf band-findr-de auch von folgenden Verlagen und Editionen:

Qualität bei Verlagen wie zum Beispiel bei ortus musikverlag

Wie die oben genannten Verlage legt auch ortus musikverlag besonderes Augenmerk auf die

inhaltliche Qualität der Veröffentlichungen.

Für die Nutzer von buch-findr.de:

Sie sind Leseratte oder Erstleser? Benötigen ein Sprachbuch oder möchten die Gedanken bei einem Roman schweifen lassen?

Sie sind musikinteressiert oder suchen ein Kinderbuch? Viele Verlage mit ihren breit aufgestellten Sortimenten bieten für alle Lese- und Hör-Gelegenheiten das richtige Werk. Sie finden neben